12/04/2005

L'homme noble

Cioran, Beckett - Quelques rencontres in Exercices d’admiration :

« Pour deviner cet homme séparé qu’est Beckett, il faudrait s’appesantir sur la locution "se tenir à l’écart", devise tacite de chacun de ses instants, sur ce qu’elle suppose de solitude et d’obstination souterraine, sur l’essence d’un être en dehors, qui poursuit un travail implacable et sans fin. On dit, dans le bouddhisme, de celui qui tend vers l’illumination, qu’il doit être aussi acharné que "la souris qui ronge un cercueil". Tout véritable écrivain fournit un effort semblable. C’est un destructeur qui ajoute à l’existence, qui l’enrichit en la sapant.

"Le temps que nous avons à passer sur terre n’est pas assez long pour que nous l'employions à autre chose qu'à nous-mêmes." Ce propos d’un poète s’applique à quiconque refuse l’extrinsèque, l’accidentel, l’autre. Beckett ou l’art inégalé d’être soi. Avec cela, nul orgueil apparent, nul stigmate inhérent à la conscience d’être unique : si le mot d’aménité n’existait pas, on aurait dû l’inventer pour lui. Chose à peine croyable, voire monstrueuse : il ne débine personne, il ignore la fonction hygiénique de la malveillance, ses vertus salutaires, sa qualité d’exutoire. Je ne l’ai jamais entendu déchirer amis ni ennemis. C’est là une forme de supériorité pour laquelle je le plains, et dont inconsciemment il doit souffrir. Si on m’empêchait de médire, quels troubles et quels malaises, quelles complications en perspective !

Il ne vit pas dans le temps mais parallèlement au temps. C’est pour cela qu’il ne m’est jamais venu à l’esprit de lui demander ce qu’il pensait de tel ou tel événement. Il est un de ces êtres qui font concevoir que l’histoire est une dimension dont l’homme aurait pu se passer.

Serait-il pareil à ses héros, n’aurait-il donc connu aucun succès, qu’il serait exactement le même. Il donne l’impression de ne pas vouloir s’affirmer du tout, d’être également étranger à l’idée de réussite et d’échec. "Qu’il est difficile de le déchiffrer ! Et quelle classe il a !" C’est ce que je me dis chaque fois que je pense à lui. Si par impossible il ne cachait aucun secret, il ferait encore à mes yeux figure d’Impénétrable.

Je viens d’un coin d’Europe où les débordements, le débraillé, la confidence, l’aveu immédiat, non sollicité, impudique est de rigueur, où l’on connaît tout de tous, où la vie en commun se ramène à un confessionnal public, où le secret précisément est inimaginable et où la volubilité confine au délire.

Cela seul suffirait à expliquer pourquoi je devais subir la fascination d’un homme surnaturellement discret.

L’aménité n’exclut pas l’exaspération. A un dîner chez des amis, comme on le pressait de questions inutilement savantes sur lui et sur son œuvre, il se réfugia dans un mutisme complet et finit même par nous tourner le dos - ou presque. Le dîner n’était pas encore terminé, qu’il se leva et partit, concentré et sombre, comme on peut l’être avant une opération ou un passage à tabac.

Il y a cinq ans environ, l’ayant rencontré par hasard rue Guynemer, comme il me demandait si je travaillais, je lui répondis que j’avais perdu le goût du travail, que je ne voyais pas la nécessité de me manifester, de "produire", qu’écrire m’était un supplice... Il en parut étonné, et je fus plus étonné encore quand, à propos d'écrire justement, il parla de joie. A-t-il vraiment employé ce mot ? Oui, j’en suis certain. Au même instant, je me rappelai que, lors de notre première rencontre, dix ans plus tôt, à la Closerie des Lilas, il m'avait avoué sa grande lassitude, le sentiment qu’il avait qu'on ne pouvait plus rien tirer des mots.

... Les mots, qui les aura aimés autant que lui ? Ils sont ses compagnons, et son seul soutien. Lui qui ne se prévaut d’aucune certitude, on le sent bien solide au milieu d’eux. Ses accès de découragement coïncident sans doute avec les moments où il cesse de croire en eux, où il se figure qu’ils le trahissent, qu’ils le fuient. Eux partis, il reste démuni, il n’est de nulle part. Je regrette de n’avoir pas marqué et démombré tous les endroits où il se rapporte aux mots, où il se penche sur les mots "gouttes de silence à travers le silence", comme il est dit à leur sujet dans L’Innommable. Symboles de la fragilité convertis en assises indestructibles.

Le texte français Sans s’appelle en anglais Lessness, vocable forgé par Beckett, comme il a forgé l’équivalent allemand Losigkeit.

Ce mot de Lessness (aussi insondable que l’Ungrund de Bœhme) m’ayant envoûté, je dis un soir à Beckett que je ne me coucherais pas avant d’en avoir trouvé en français un équivalent honorable... Nous avions envisagé ensemble toutes les formes possibles suggérées par sans et moindre. Aucune ne nous avait paru approcher de l’inépuisable Lessness, mélange de privation et d’infini, vacuité synonyme d’apothéose. Nous nous séparâmes plutôt déçus. Rentré à la maison, je continuai à tourner et retourner dans mon esprit ce pauvre sans. Au moment où j’allais capituler, l’idée me vint qu’il fallait chercher du côté du latin sine. J’écrivis le lendemain à Beckett que sinéité me semblait le mot rêvé. Il me répondit qu’il y avait pensé lui aussi, peut-être au même instant. Notre trouvaille cependant, il faut bien le reconnaître, n’en était pas une. Nous tombâmes d’accord qu’on devait abandonner l’enquête, qu’il n’y avait pas de substantif français capable d’exprimer l’absence en soi, l’absence à l’état pur, et qu’il fallait se résigner à la misère métaphysique d’une préposition.

Avec les écrivains qui n’ont rien à dire, qui n’ont pas un monde à eux, on ne parle que litterature. Avec lui, très rarement, en fait presque jamais. N’importe quel sujet quotidien (difficultés matérielles, ennuis de toutes sortes) l’intéresse davantage - dans la conversation bien entendu. Ce qu’il ne peut en tout cas pas tolérer, ce sont des questions comme: croyez-vous que telle ou telle œuvre soit appelée à durer ? que tel ou tel mérite la place qu’il a ? Entre X et Y, lequel survivra, lequel est le plus grand ? Toute évaluation de ce genre l’excède et le déprime. "A quoi rime tout ça ?", me dit-il après une soirée particulièrement pénible où, à table, la discussion avait ressemblé à une version grotesque du Jugement dernier. Lui-même évite de se prononcer sur ses livres et ses pièces : ce qui lui importe, ce ne sont pas les obstacles vaincus mais les obstacles à vaincre : il se confond totalement avec ce qu’il est en train de faire. Si on l’interroge sur une pièce, il ne s’arrêtera pas sur le fond, sur la signification mais sur l’interprétation dont il se représente les moindres détails, minute par minute, j’allais dire seconde par seconde. Je n’oublierai pas de sitôt le brio avec lequel il m’expliqua les exigences auxquelles doit satisfaire l’actrice qui veut jouer Not I, où une voix haletante domine seule l’espace et s’y substitue. Quel éclat dans ses yeux lorsqu’il voyait cette bouche infime et pourtant envahissante, omniprésente ! On aurait dit qu’il assistait à l’ultime métamorphose, à la suprême dégringolade de la Pythie !

Ayant été toute ma vie un amateur de cimetières et sachant que Beckett les aimait aussi (Premier amour, on s’en souvient, commence par la description d’un cimetière, lequel, par parenthèse, est celui de Hambourg), je lui parlai l’hiver dernier, avenue de l’Observatoire, d’une visite récente au Père-Lachaise et de mon indignation de ne pas trouver Proust sur la liste des "personnalités" qui y sont enterrées. (Le nom de Beckett, soit dit en passant, je le découvris pour la première fois, il y a une trentaine d’années à la Bibliothèque américaine, un jour que je tombai sur son petit livre sur Proust.) Je ne sais comment nous en vînmes à Swift, encore que, à bien y réfléchir, le passage n’eût rien d’anormal, vu le caractère funèbre de sa raillerie. Beckett me dit qu’il était en train de relire les Voyages, et qu’il avait une prédilection pour le "Pays des Houyhnhnms", tout spécialement pour la scène où Gulliver est fou de terreur et de dégoût à l’approche d’une femelle Yahoo. Il m’apprit - et ce fut pour moi une grande suprise, une grande déception surtout - que Joyce n’aimait pas Swift. D’ailleurs, ajouta-t-il, Joyce, contrairement à ce qu’on pense, n’avait nul penchant pour la satire." Il ne se révoltait jamais, il était détaché, il acceptait tout. Pour lui, il n’y avait aucune différence entre la chute d’une bombe et la chute d’une feuille..."

Merveilleux jugement qui, par son acuité et sa densité étrange, m’évoque celui d’Armand Robin, en réponse à la question que je lui posai un jour : "Pourquoi, après avoir traduit tant de poètes, ne vous êtes-vous pas laissé tenter par Tchouang-tseu, le plus pénétré de poésie de tous les sages ? " - " J’y ai pensé souvent, me répliqua-t-il, mais comment traduire une œuvre qui n’est comparable qu’au paysage dénudé du nord de l ‘Écosse ?"

Depuis que je connais Beckett, combien de fois ne me suis-je pas interrogé (interrogation obsédante et assez stupide, j’en conviens) sur le rapport qu’il peut bien entretenir avec ses personnages. Qu’ont-ils de commun ? Imagine-t-on disparité plus radicale ? Faut-il admettre que non seulement leur existence mais la sienne aussi, baigne dans cette "lumière de plomb " dont il est fait état dans Malone meurt ? Plus d’une de ses pages m’apparaît comme un monologue après la fin de quelque période cosmique. Sensation d’entrer dans un univers posthume, dans quelque géographie rêvée par un démon, déchargé de tout, même de sa malédiction ! Des êtres qui ignorent s’ils sont encore vivants, en proie à une fatigue immense, à une fatigue qui n’est pas de ce monde (pour employer un langage qui va à l’encontre des goûts de Beckett), tous conçus par un homme qu’on devine vulnérable et qui porte par pudeur le masque de l’invulnérabilité, j’eus il n’y a pas longtemps, en un éclair, la vision des liens qui les unissaient à leur auteur, à leur complice... Ce que je vis, ce que je sentis plutôt, en cet instant-là, je ne saurais le traduire en une formule intelligible. Il n’empêche que depuis, le moindre propos de ses héros me rappelle les inflexions d’une certaine voix... Mais je me hâte d’ajouter qu’une révélation peut être aussi mensongère qu’une théorie.

Dès notre première rencontre, je compris qu’il était arrivé devant l’extrême, qu’il avait peut-être commencé par là, par l’impossible, par l’exceptionnel, par l’impasse. Et ce qui est admirable est qu’il n’a pas bougé, que, parvenu d’emblée devant un mur, il persévère aussi vaillant qu’il a toujours été : la situation limite comme point de départ, la fin comme avènement ! De là ce sentiment que son monde à lui, ce monde crispé, agonisant, pourrait continuer indéfiniment, alors même que le nôtre viendrait à disparaître.

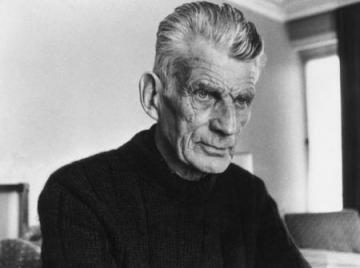

Je ne suis pas spécialement requis par la philosophie de Wittgenstein mais j’ai une passion pour l’homme. Tout ce que je lis sur lui a le don de me remuer. Plus d’une fois j’ai trouvé des traits communs entre lui et Beckett. Deux apparitions mystérieuses, deux phénomènes dont on est content qu’ils soient si déroutants, si inscrutables. Chez l’un et chez l’autre la même distance des êtres et des choses, la même inflexibilité, la même tentation du silence, de la répudiation finale du verbe, la même volonté de se heurter à des frontières jamais pressenties. En d’autres temps, ils auraient été attirés par le Désert. On sait maintenant que Wittgenstein avait, à un certain moment, envisagé d’entrer dans un couvent. Quant à Beckett, on l’imagine très bien, quelques siècles en arrière, dans une cellule toute nue, non entachée du moindre décor, même pas d’un crucifix. Je divague ? Qu’on se rappelle alors le regard lointain, énigmatique,"inhumain" qu’il a sur certaines photos.

Nos commencements comptent, cela s’entend ; mais nous ne faisons le pas décisif vers nous-mêmes que lorsque nous n’avons plus d’origine, et que nous offrons tout aussi peu de matière à une biographie que Dieu... Il est important et il n’est pas important du tout que Beckett soit Irlandais. Ce qui est sûrement faux, c’est de soutenir qu’il est le "type même de l’Anglo-Saxon". Rien en tout cas ne saurait lui déplaire davantage. Est-ce le mauvais souvenir qu’il garde de son séjour d’avant-guerre à Londres ? Je le soupçonne de taxer les Anglais de "vulgaires". Ce verdict qu’il n’a pas formulé mais que je formule à sa place comme un raccourci de ses réserves, sinon de ses ressentiments, je ne pourrais pas le prendre à mon compte, et cela d’autant plus que, illusion balkanique peut-être, - les Anglais m’apparaissent comme le peuple le plus dévitalisé et le plus menacé, donc le plus raffiné, le plus civilisé.

Beckett qui, fort curieusement, se sent en France tout à fait chez lui, n’a en réalité aucune affinité avec une certaine sécheresse, vertu éminemment francaise, mettons parisienne. N’est-il pas significatif qu’il ait mis Chamfort en vers ? Non pas tout Chamfort, il est vrai, mais seulement quelques maximes. L’entreprise, remarquable en elle-même et du reste presque inconcevable (si l’on songe à l’absence du souffle lyrique qui caractérise la prose squelettique des moralistes), équivaut à un aveu, je n’ose dire à une proclamation. C’est toujours malgré eux que les esprits secrets trahissent le fond de leur nature. Celle de Beckett est si imprégnée de poésie qu’elle en est indistincte.

Je le crois aussi volontaire qu’un fanatique. Même si le monde croulait, il n’abandonnerait pas le travail en cours ni ne changerait de sujet. Dans les choses essentielles, il est certainement ininfluençable. Pour tout le reste, pour l’inessentiel, il est sans défense, probablement plus faible que nous tous, plus faible même que ses personnages... Avant de rédiger ces notes, je m’étais proposé de relire ce que, dans des perspectives différentes, Maître Eckhart et Nietzsche ont écrit sur "l’homme noble". - Je n’ai pas exécuté mon projet, mais je n’ai pas oublié un seul instant que je l’avais conçu. »

17:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.