19/10/2007

Mordicus

Alors que fleurit le pur et simple pillage – qui n'est ni ce que pratiqua Pierre Ménard, auteur précautionneux et perfectionniste, et qui donc usa aussi du titre du Quichotte, ni tout à fait le pillage institutionnalisé, voire industrialisé, de quelques mandarins (pas tous évidemment) de l'université ou d'ailleurs, ni même celui (c'en est un au fond) de la « critique » dyspeptique – on s'intéressera, pour notre part et à notre manière, au domaine vague, mais capital, des influences. A cet effet, on poursuivra avec un texte de jeunesse de Rosset, à l'aide de Gracq certes, mais aussi de guillemets, et de cette citation d'Apollinaire, extraite du Flâneur des deux rives :

« Je vais le plus rarement possible dans les grandes bibliothèques. J'aime mieux me promener sur les quais, cette délicieuse bibliothèque publique. »

*

« Combien il est difficile – et combien il serait intéressant – quand on étudie un écrivain, de déceler non pas les influences avouées, les grands intercesseurs dont il se réclame, ou qu’on réclamera plus tard pour lui, mais le tout-venant habituel de ses lectures de jeunesse, le tuf dont s’est nourrie au jour le jour, pêle-mêle et au petit bonheur, une adolescence littéraire affamée : premiers Paris des quotidiens, revues désuètes, auteurs ensevelis que faisait alors verdir un instant, comme une ondée, le goût-du-jour, pièces de boulevard, brûlots parisiens, livraisons du Magasin des familles, pamphlets depuis longtemps montés en graine. [...] La boulimie de lecture caractéristique de l’adolescent, ou de l’étudiant qui va écrire, pareille à celle du ver à soie avant la chrysalide, est telle que la quantité obligatoirement l’emporte sur la qualité : plus impérieux son appétit, plus faible l’écart, pour son goût, entre les nourritures vraiment choisies et celles qui bientôt seront dédaignées lucidement. Qui est destiné à écrire, il y a un moment – moment décisif pour sa formation – où il lit tout, ou presque, et « tout » c’est d’abord ce qu’il a sous la main, ce dont « on parle », ce qui sent encore l’encre fraîche, qui lui fait le même effet qu’au guerrier la poudre. L’œil vorace qui se colle à la page fraîchement imprimée ne dégage nullement, à dix-huit ans, à vingt ans, un paysage littéraire perspectif avec ses premiers et seconds plans, et ses lointains fondus, mais un bariolage, un à-plat juxtaposé de couleurs heurtées et violentes, qui toutes accrochent une rétine encore toute neuve.

Ce tout-venant où il a barboté s’évaporera-t-il pour l’écrivain sans laisser de traces ? Ce n’est pas sûr, car c’est à ce moment de la crue des eaux printanières, des eaux mêlées, qu’il a aussi essayé, commencé peu ou prou d’écrire : les tics d’époque, dont il a subi la contagion naïvement et sans défense, laisseront une marque sur sa manière d’écrire, remodelés toujours, souvent ennoblis, et parfois, s’il a du génie, sauvés [...] De telles lectures, profondément incorporées dans les automatismes commençant de la plume, sont peut-être un peu pour la manière d’écrire ce que sont les impressions d’enfance pour la couleur, pour l’orient de la sensibilité : non choisies, souvent banales, toujours reprises et magnifiées par la maîtrise acquise des ressources de la langue, comme les lointains incohérents de l’enfance par la chimie savante du souvenir. » (Julien Gracq, En lisant en écrivant, 1980)

« [C]e n’est pas avec le désespoir et l’angoisse que le tragique lutte le mieux contre la joie : désespoir et angoisse attendent une joie, impossible, il est vrai, d’où précisément le désespoir; la seule attitude qui n’attende pas la joie, qui ait renoncé à la joie, c’est le bonheur. Car enfin, qu’est-ce que le tragique ? Il résulte d’un heurt entre certaines exigences de joie et certaines données qui la ruinent : si les exigences meurent, il est bien clair qu’il n’y a plus de heurt résultant de données qui ne ruineraient que ce à quoi l’on a renoncé ; que ces données par conséquent ne sont plus tragiques, meurent, pourrait-on dire, en même temps que les exigences. Aussi, avons-nous écrit que l’oubli du tragique était aussi l’oubli de la joie, l’attitude de l’homme qui renonce à de trop grandes exigences de joie pour fuir le tragique. Nous définissons le bonheur comme refus de la joie, et notre attitude irréconciliable comme le refus du bonheur, parce que nous considérons que le bonheur a vendu la joie, l’a cédée pour mettre un terme à cette oppression tragique à laquelle il a été incapable de résister.

Tout au contraire, ne pas oublier le tragique, – être irréconciliable – est le fait d’une joie demeurée vivace, rebelle, pourrait-on dire, au tragique ; d’une joie si puissante que des années de « coexistence » avec le tragique contradicteur n’ont pu l’émousser : toujours aussi vive, toujours aussi jeune, elle pose toujours aussi pleinement la question tragique. Ce qui s’use en effet, avec le temps, dans le duel entre le tragique et la joie, ce n’est jamais le tragique mais bien toujours la joie ; lorsque le tragique consent à desserrer son étreinte, ce n’est pas signe qu’il faiblit, mais au contraire que notre résistance a molli : le tragique ne nous libère que lorsqu’il a gagné. Il ne saurait s’agir de triompher du tragique, ce qui est infiniment au-dessus de nos forces et en dehors de notre capacité d’action, et c’est pourtant ce que prétendent faire tous ceux qui veulent obtenir un bonheur contre le tragique, alors que c’est en fait le tragique qui obtient le bonheur contre eux et leurs exigences de joie ; mais par notre lutte, nous pouvons obtenir que le tragique ne triomphe pas de nous. Être dans l’irréconciliable, c’est maintenir éternellement les deux ennemis à égalité, ne jamais admettre que le tragique qui tue notre joie nous oblige à renoncer à notre joie, à la livrer en pâture au bonheur. C’est conserver notre joie toujours dans la jeunesse, qui lui permet de résister à la jeunesse éternelle du tragique. Pour l’homme tragique, la vie est un duel perpétuel entre deux ennemis égaux qui savent qu’ils ne vaincront que par l’usure et qui attendent, en conséquence, que leur adversaire vieillisse pour lui porter le coup fatal : un duel dont l’issue est éternellement remise au lendemain. Il lui faut donc une inépuisable réserve de jeunesse, une joie toujours nouvelle, pour se permettre, chaque matin, de répondre victorieusement à la question tragique qui lui propose le masque du bonheur, et d’affirmer qu’il est toujours irréconciliable, qu’il n’a toujours pas accepté le tragique, parce qu’il est encore joyeux… L’intransigeance tragique se mesure au degré de joie que l’on possède, non au degré d’héroïsme, encore moins au degré de rancœur. Expulsion de toute idée de bonheur ou de succès, certes, mais au nom de la joie qui nous étreint : jamais je n’accepterai le bonheur, parce que jamais je ne céderai la joie ! » (Clément Rosset, La philosophie tragique, 1960)

04:10 | Lien permanent | Commentaires (15)

Commentaires

"De: AYA

Objet: géométrie

Date: 28 août 2007 18:50:11 GMT+02:00

À: XXX

Je vais aller acheter votre livre demain, je suis trop curieuse, et notamment de savoir pourquoi vous l'avez appelé le Cercle.

"Peut-être touchons-nous à l'époque prédite où la science, ayant accompli son cercle entier de synthèse et d'analyse, de croyance et de négation, pourra s'épurer d'elle-même et faire jaillir du désordre et des ruines la cité merveilleuse de l'avenir."

in "Aurélia".

Est-ce que vous aimez Nerval ?" (Alina Reyes)

"C’est la réalité naïve qui est ontologiquement antérieure à la réalité scientifique. " (Thom)

Écrit par : Chapi Chapo | 19/10/2007

"... jamais je ne céderai la joie", et c'est pourquoi je ferai la lumière par le verbe...

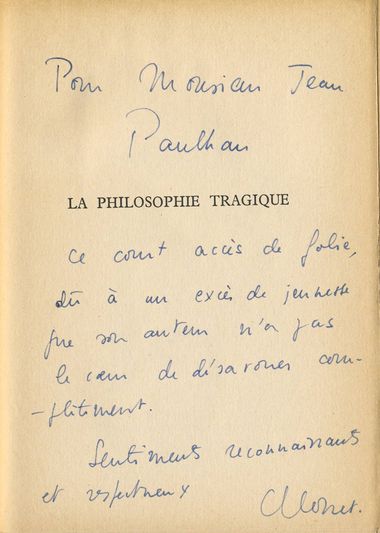

Thomas, vos citations sont très judicieuses, notamment l'illustration, cette page de garde et sa dédicace.

Je vous salue bien.

Écrit par : Alina | 19/10/2007

où avez-vous trouvé cette page dédicacée??? c'est très émouvant !

Écrit par : nicolas | 19/10/2007

En matière d'influences, il est bien difficile de trouver un philosophe qui n'en ait pas et même qui prétende n'en pas avoir. C'est d'ailleurs toute l'honnêteté de Rosset d'avoir depuis le début martelé que le tragique n'était pas une invention nietzschéenne, encore moins la sienne. Depuis 40 ans il répète qu'il n'a rien inventé. Reste qu'à force de nous dire que les thèmes du tragique, du double, de l'illusion ont été illustrés depuis des siècles par la philosophie et la littérature, TOUT EN NOUS PRECISANT que les analyses contemporaines de cette tradition sont, elles, au contraire, inexactes, voire totalement erronées, il parvient à nous faire croire, puis penser, qu'il dit bien quelque chose de neuf. Les influences de Rosset sont un matériau, informé par une (ou deux) simples idées qui gagnent, à être répétées, une consistance propre. La répétition, comme forme du discours, comme forme de l'édition, mais aussi et surtout comme objet de la pensée, devient chez Rosset la matrice d'une différence radicale, celle de sa pensée, dont les traits simples et souvent cavaliers, désinvoltes, imprécis, ont pour corrélat un tranchant sans égal, n'offrant guère de prise à ses contradicteurs qui, déjà rares, se révèlent en outre impuissants à argumenter avec une pensée dont ce n'est guère l'objet. C'est autour du fait tragique et de son rayonnement incontestable que Rosset réunit ses influences et bâtit un édifice aussi stable qu'il n'est pas construit, un édifice posé par le réel lui-même, autoposition du fait qui ne donne prise qu'à la joie.

Écrit par : nicolas | 19/10/2007

Merci à vous, joyeuse Alina. Je vous salue en retour et vous assure de mon soutien.

Ajoutons, Nicolas, qu'il est heureux que se produise ce phénomène, ici non de sources ou d'héritage, mais d'influences (qui diffère absolument, je le répète, du pillage et du plagiat), phénomène étrange mais commun grâce auquel il est possible de rapprocher secrètement Rosset de Paulhan... Comme vous le dites, les thèmes de Rosset sont des thèmes qu'on peut qualifier d'éternels, et, poursuivrai-je, son érudition se révèle fort vaste : les auteurs qu'il cite vont de Calderon à Hergé, du quotidien lambda à Nietzsche (son grand intercesseur avec Schopenhauer), en passant par la musique, le cinéma et la littérature médiévale. Je ne peux qu'être sensible à l'effet que produit chez lui la juxtaposition d'éléments en apparence hétérogènes, voire hétéroclites, mais qui s'éclairent mutuellement. De plus, il est vrai que l'on pourrait appliquer à Rosset la célèbre phrase de Bergson selon laquelle "un philosophe digne de ce nom n’a jamais dit qu’une seule chose". Sa philosophie est approfondissement et variations autour du tragique en tant qu'expérience fondamentale et de son corrélat, la pure singularité du réel. Il est question de ce tragique que Nietzsche découvre, en se l'attribuant, dans la pensée des Grecs d'avant la décadence (i.e. d'avant Socrate). Il est clair que la pensée de Rosset, tout en étant parfaitement rationnelle, est principiellement éthique, ce qui est normal s'agissant d'un fanatique de la lucidité, plus animé par la volonté de vérité que par celle de la puissance. Que sa philosophie promeuve la joie comme grâce certes, et l'on peut continuer en disant que celle-ci se manifeste chez lui par une écriture limpide et réellement littéraire. Toutefois dire qu'elle "ne donne prise qu'à la joie" me semble contestable, même si, il est vrai, elle est la seule issue. Comme je l'ai évoqué jadis, je ne peux m'empêcher de penser que la tonalité affective relative à son obsession du réel, cette hostile chasse au double, cette détestation du simulacre (qui EST lui aussi), n'est pas si éloignée du ressentiment, tel qu'analysé par Nietzsche, auteur dont il est pourtant, avec Deleuze, le lecteur le plus profond. Que, contrairement à Deleuze ou Badiou, Sartre ne soit guère sa tasse de thé, comme on peut le lire dans l'ouvrage dont est reproduite ici la page de garde de mon exemplaire 'historique', cela n'est pas douteux ; mais qu'en est-il de Heidegger dont il semble partager la position d'une Stimmung fondamentale ?

Écrit par : Anaximandrake | 19/10/2007

"tel qu'analysé par Nietzsche, auteur dont il est pourtant, avec Deleuze, le lecteur le plus profond"

Haha. "Ces lecteurs là, je les souhaite à mes pires ennemis, etc."

Cordialement,

Écrit par : Le rire posthume de Giorgio Colli | 19/10/2007

Etablir fidèlement un texte, comme le firent sans conteste Colli et Montinari, est-ce en être pour autant un lecteur profond ? J'en doute, et surtout s'agissant de Nietzsche.

Bien à vous.

Écrit par : Anaximandrake | 19/10/2007

« Qu'est-ce que l'inspiration ? C'est d'avoir une seule chose à dire, que l'on n'est pas fatigué de dire. » (Paulhan, Notes) + « Haïr tout ce qu'on sent aimable ou admirable, diminuer toute chose à force de bouffonneries ou d'interprétations basses, voir en toutes chose un piège dans lequel il ne faut pas tomber : ne jouez pas au plus fin avec moi. Le plus frappant dans l'homme du ressentiment n'est pas sa méchanceté, mais sa dégoûtante malveillance, sa capacité dépréciative. Rien n'y résiste » (Deleuze, Nietzsche et la philosophie) = Rosset ?

Écrit par : Mr Montinari (jeune divorcé) | 20/10/2007

M. le philologue expéditif, il est vrai, cette citation de Paulhan fait écho à celle de Bergson et convient, comme je le rappelais à la suite de Nicolas, à la philosophie de Rosset. Ce qui est loin toutefois, vous le verrez à la lecture, d'épuiser les rapports de l'auteur et du dédicataire, rapports d'influence indéniables, mais d'influence sublimée (comme il est dit avec brio par Gracq), tant du point de vue des idées que du style ; Paulhan me semblant en effet, ce qui est tout dire, bien meilleur éditeur qu'écrivain.

Toutefois, en ce qui concerne le second volet, celui du "ressentiment" au sens nietzschéen, sans affirmer positivement ou en conclure que c'est effectivement le cas chez Rosset, il est clair que, prima facie et ceteris paribus, on ne peut se garder de percevoir un certain parallèle, même affaibli.

C'est ce genre de réfutation, vitale et toute nietzschéenne, que pourraient opposer à Rosset ses éventuels contradicteurs, voyant sous sa monotonie, même accompagnée de variations parfois presqu'aussi virtuoses que celle d'un Bach, une certaine impuissance à créer des concepts nouveaux, ainsi qu'un oubli peu nietzschéen des simulacres et de la "superficialité par profondeur". N'y a-t-il pas des "joies mauvaises" ?

Bref, un doute à ce propos peut subsister et mérite à ce titre d'être éclairci ; de même, donc, l'allégation (et surtout ses conséquences) selon laquelle la philosophie de Rosset délaisserait le caractère jaillissant, printanièrement créateur, prophétique et révolutionnaire de Nietzsche devrait être sérieusement considérée, tout comme sa théorie de la joie, à ce niveau, précisée.

Écrit par : Anaximandrake | 20/10/2007

la joie pour spinoza c'est l'augmentation de puissance.

non?

Écrit par : chapo chapi | 20/10/2007

En effet, et c'est ce que l'on peut aussi discerner chez Nietzsche, à la suite d'un Deleuze invoquant la 'grande identité Nietzsche-Spinoza'. Or chez Rosset, la joie est dite sans raison (et bien que les motifs de joie ne manquent pas, ainsi qu'il le rappelle), sorte de grâce inexplicable, allégresse qui surgit malgré le tragique ; une sorte de miracle. On peut se reporter par exemple au texte de jeunesse présenté ci-dessus. Mais pour continuer mon propos amorcé dans les commentaires précédents, ajoutons que Rosset, dans les 'Notes sur Nietzsche' de son ouvrage 'La Force Majeure', interroge en particulier la conception nietzschéenne de la joie, et montre qu'il s'agit certes, comme le fait Deleuze, d'insister sur le caractère critique de sa philosophie, mais aussi de n'en pas oublier le versant approbateur inconditionnel ; ce qui fait d'ailleurs de l'éternel retour (du Même selon Rosset, et non du Différent, contrairement à la suggestion de Deleuze) la pierre de touche de toute affirmation. Certes. Mais le Nietzsche créateur de concepts et de valeurs, ne renverse-t-il pas le "réel tel qu'il est", voyant d'abord en tout "réel" une interprétation dont il appartiendra à la méthode généalogique de déterminer, cas par cas, quel type de vie ou de force s'en empare ? Que le réel soit réel, et qu'il soit nécessairement tel, cela n'est pas douteux. Mais que ce qui est réel devienne, change et se transforme, non plus. Pourquoi alors privilégier la part de l'éternel (et donc de l'irréversible, voire de l'irréparable) à celle des puissances du devenir ? N'y a-t-il pas là un aveuglement tragique, et non pas une lucidité ? Ainsi, sans à notre tour déclarer que "le réel tel qu'il est, c'est une idée d'âne", on peut légitimement se demander ce que peut bien signifier chez Rosset cette absence d'accent mis sur cette force plastique du devenir, puissance proprement dionysiaque.

Écrit par : Anaximandrake | 21/10/2007

« Achille, fils de Pelée, toi le plus illustre d'entre les Achéens, je suis venu consulter Tirésias en ces lieux, afin qu'il me dise comment je pourrai retourner à Ithaque. Je n'ai point encore revu l'Achaïe ni touché aux terres paternelles, mais j'erre toujours sur les mers et je souffre mille douleurs. Noble Achille, nul homme n'a jamais été ni ne sera jamais plus heureux que toi. Durant ta vie nous t'honorions comme un immortel ; et maintenant que tu as cessé d'exister, tu règnes en ces lieux sur les âmes des morts. Noble Achille, ne t'afflige point d'être descendu dans les sombres demeures ! »

» Il me répond aussitôt :

« Illustre fils de Laërte, ne cherche point à me consoler du trépas ! J'aimerais mieux, simple cultivateur, servir sous, un homme pauvre qui ne posséderait qu'un faible bien, que de régner sur toutes ces ombres !"

(Odyssée Chant XI)

Écrit par : Tirésias | 21/10/2007

En complément d'information, voir ceci :

http://www.fabula.org/lht/1/imprimer/Trudel.html

Écrit par : Anaximandrake | 23/10/2007

Juste une précision. Dans Le Démon de la tautologie, Rosset explique que la question n'est pas la nature du réel mais le discours susceptible d'être tenu à son propos. Tout dire du réel devra partir de la tautologie (et non s'y réduire), et ce quelle que soit la nature du réel: essence, devenir, chaos... La tautologie est principe de la discursivité philosophique, non une thèse sur l'être. Ceci dit, j'infléchis ma précision, Rosset penche plutôt pour le devenir que l'inverse. Il est aussi nietzschéen (voire deleuzien) qu'on peut le souhaiter. Ainsi ne reproche-t-il nulle part à Deleuze d'avoir insisté sur le devenir (chaos(mos), simulacres, multiplicités, flux, etc.); il reprochera en revanche à un Derrida (qu'il a, de son propre aveu, peu ou mal lu) de considérer que le réel manque à lui-même, qu'il n'est réel qu'à toujours différer de lui-même. Ainsi le monisme deleuzien interdit-il que le réel puisse s'échapper puisqu'il est différenc/tiation intrinsèque et seulement ça (et non différentiation par rapport à une identité préalable). Pour en revenir à Nietzsche, Rosset ne se détache jamais, selon moi, de la conception de la réalité comme devenir pour cette simple raison que c'est l'instabilité et la singularité absolue (synchronique ET diachronique) du réel qui en font un réel éminemment tragique et a contrario fonds infini d'occasions de joie. C'est enfin l'un des ressorts de sa lecture de l'éternel retour, non plus comme thèse ontologique, mais comme test psychologique. Il va de soi que le réel ne se répète jamais et que nous ne pourrons jamais nous rassurer en rapportant l'événement à un cas préalable, encore moins le subsumer sous une règle. Raison pour laquelle l'hypothèse d'un retour de cet événement irréductiblement singulier (et tragique) implique de la part de sa victime un surcroît de force: pour concevoir une répétition de l'unique, pour supporter cette idée et se faire une idée de ce que serait que supporter la répétition. Bref, Rosset est parfois tellement lucide qu'il en oublie d'être explicite, précis, exhaustif. On lui reprochera sa suggestivité - mais pas ce qu'il suggère.

Bien à vous,

Nicolas

Écrit par : nicolas | 23/10/2007

Nicolas, je crois au contraire Rosset prodigieusement explicite, précis et exhaustif ; j'en veux pour preuve la récurrence et l'approfondissement méticuleux des quelques thèmes qui font sa philosophie. Sa conception, par exemple, du hasard, dont il présente une majesteuse analyse dans 'Logique du pire', est en effet, j'en suis convaincu et je l'ai dit, parfaitement compatible avec le devenir, tout comme avec l'apparence (réelle), comme on peut le voir en particulier lorsqu'il se penche sur Gracian. Toutefois, je continue de m'interroger, d'un point de vue nietzschéen (ici, précisons-le : affectif, vital, axiologique et généalogique), à propos de son insistance, certes salutaire mais néanmoins quasi-obsessionnelle, sur la tautologie, et non sur les multiples formes du réel ou sur la réalité et les modalités de la puissance (et donc de la joie) ; ce qui, je le répète, pourrait peut-être marquer les limites réelles de sa lucidité. De même, ce vocable de 'réel', tout teinté d'étymologie et de lacanisme, que Rosset tient grosso modo pour synonyme de 'ce qui est vraiment' (e.g. le tragique, pour Rosset), présente l'inconvénient majeur, me semble-t-il, de rejouer un certain platonisme, même inversé, et de ne conserver, in fine, du symbolique que l'identité.

Cordialement,

Écrit par : Anaximandrake | 23/10/2007

Les commentaires sont fermés.