29/10/2007

Dividualiter

« Le fil s'est perdu. Le labyrinthe s'est perdu, lui aussi. Nous ne savons même plus, maintenant, si c'est un labyrinthe qui nous entoure, un cosmos secret ou un chaos hasardeux. Notre beau devoir à nous est d'imaginer qu'il y a un labyrinthe et un fil. » (Borges)

Dans le sillage de notre précédente note, autant qu'en écho à l'excellent Tlön et à sa variation hautement cinéphilique sur ce constat de Frederic Jameson : « l’incapacité pour nos esprits, du moins pour le moment, de dresser une carte de l’immense réseau de communication mondial, multinational et décentré dans lequel nous nous trouvons pris comme sujets individuels », nous reproduisons ici un texte célèbre de Deleuze, paru en mai 1990 dans L'autre journal, qui met en place le concept paradigmatique de société de contrôle.

*

Post-scriptum sur les sociétés de contrôle

par Gilles Deleuze

I. Historique

Foucault a situé les sociétés disciplinaires aux XVIIIème et XIXème siècles ; elles atteignent à leur apogée au début du XXème. Elles procèdent à l'organisation des grands milieux d'enfermement. L'individu ne cesse de passer d'un milieu clos à un autre, chacun ayant ses lois : d'abord la famille, puis l'école (« tu n'es plus dans ta famille »), puis la caserne (« tu n'es plus à l'école »), puis l'usine, de temps en temps l'hôpital, éventuellement la prison qui est le milieu d'enfermement par excellence. C'est la prison qui sert de modèle analogique : l'héroïne d'Europe 51 peut s'écrier quand elle voit des ouvriers « j'ai cru voir des condamnés... ». Foucault a très bien analysé le projet idéal des milieux d'enfermement, particulièrement visible dans l'usine : concentrer ; répartir dans l'espace ; ordonner dans le temps ; composer dans l'espace-temps une force productive dont l'effet doit être supérieur à la somme des forces élémentaires. Mais ce que Foucault savait aussi, c'était la brièveté de ce modèle : il succédait à des sociétés de souveraineté, dont le but et les fonctions étaient tout autres (prélever plutôt qu'organiser la production, décider de la mort plutôt que gérer la vie) ; la transition s'était faite progressivement, et Napoléon semblait opérer la grande conversion d'une société à l'autre. Mais les disciplines à leur tour connaîtraient une crise, au profit de nouvelles forces qui se mettraient lentement en place, et qui se précipiteraient après la Deuxième Guerre mondiale : les sociétés disciplinaires, c'était déjà ce que nous n'étions plus, ce que nous cessions d'être.

Nous sommes dans une crise généralisée de tous les milieux d'enfermement, prison, hôpital, usine, école, famille. La famille est un « intérieur », en crise comme tout autre intérieur, scolaire, professionnel, etc. Les ministres compétents n'ont cessé d'annoncer des réformes supposées nécessaires. Réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison ; mais chacun sait que ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens, jusqu'à l'installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. « Contrôle », c'est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d'analyser les formes ultra-rapides de contrôle à l'air libre, qui remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d'un système clos. Il n'y a pas lieu d'invoquer des productions pharmaceutiques extraordinaires, des formations nucléaires, des manipulations génétiques, bien qu'elles soient destinées à intervenir dans le nouveau processus. Il n'y a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c'est en chacun d'eux que s'affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple dans la crise de l'hôpital comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes.

II. Logique

Les différents internats ou milieux d'enfermement par lesquels l'individu passe sont des variables indépendantes : on est censé chaque fois recommencer à zéro, et le langage commun de tous ces milieux existe, mais est analogique. Tandis que les différents contrôlats sont des variations inséparables, formant un système à géométrie variable dont le langage est numérique (ce qui ne veut pas dire nécessairement binaire). Les enfermements sont des moules, des moulages distincts, mais les contrôles sont une modulation, comme un moulage auto-déformant qui changerait continûment, d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à un autre. On le voit bien dans la question des salaires : l'usine était un corps qui portait ses forces intérieures à un point d'équilibre, le plus haut possible pour la production, le plus bas possible pour les salaires ; mais, dans une société de contrôle, l'entreprise a remplacé l'usine, et l'entreprise est une âme, un gaz. Sans doute l'usine connaissait déjà le système des primes, mais l'entreprise s'efforce plus profondément d'imposer une modulation de chaque salaire, dans des états de perpétuelle métastabilité qui passent par des challenges, concours et colloques extrêmement comiques. Si les jeux télévisés les plus idiots ont tant de succès, c'est parce qu'ils expriment adéquatement la situation d'entreprise. L'usine constituait les individus en corps, pour le double avantage du patronat qui surveillait chaque élément dans la masse, et des syndicats qui mobilisaient une masse de résistance ; mais l'entreprise ne cesse d'introduire une rivalité inexpiable comme saine émulation, excellente motivation qui oppose les individus entre eux et traverse chacun, le divisant en lui-même. Le principe modulateur du « salaire au mérite » n'est pas sans tenter l'Éducation nationale elle-même : en effet, de même que l'entreprise remplace l'usine, la formation permanente tend à remplacer l'école, et le contrôle continu remplacer l'examen. Ce qui est le plus sûr moyen de livrer l'école à l'entreprise.

Dans les sociétés de discipline, on n'arrêtait pas de recommencer (de l'école à la caserne, de la caserne à l'usine), tandis que dans les sociétés de contrôle on n'en finit jamais avec rien, l'entreprise, la formation, le service étant les états métastables et coexistants d'une même modulation, comme d'un déformateur universel. Kafka qui s'installait déjà à la charnière de deux types de société a décrit dans Le procès les formes juridiques les plus redoutables : l'acquittement apparent des sociétés disciplinaires (entre deux enfermements), l'atermoiement illimité des sociétés de contrôle (en variation continue) sont deux modes de vie juridiques très différents, et si notre droit est hésitant, lui-même en crise, c'est parce que nous quittons l'un pour entrer dans l'autre. Les sociétés disciplinaires ont deux pôles : la signature qui indique l'individu, et le nombre ou numéro matricule qui indique sa position dans une masse. C'est que les disciplines n'ont jamais vu d'incompatibilité entre les deux, et c'est en même temps que le pouvoir est massifiant et individuant, c'est-à-dire constitue en corps ceux sur lesquels il s'exerce et moule l'individualité de chaque membre du corps (Foucault voyait l'origine de ce double souci dans le pouvoir pastoral du prêtre - le troupeau et chacune des bêtes - mais le pouvoir civil allait se faire « pasteur » laïc à son tour avec d'autres moyens). Dans les sociétés de contrôle, au contraire, l'essentiel n'est plus une signature ni un nombre, mais un chiffre : le chiffre est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d'ordre (aussi bien du point de vue de l'intégration que de la résistance). Le langage numérique du contrôle est fait de chiffres, qui marquent l'accès à l'information, ou le rejet. On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des « dividuels », et les masses, des échantillons, des données, des marchés ou des « banques ». C'est peut-être l'argent qui exprime le mieux la distinction des deux sociétés, puisque la discipline s'est toujours rapportée à des monnaies moulées qui renfermaient de l'or comme nombre étalon, tandis que le contrôle renvoie à des échanges flottants, modulations qui font intervenir comme chiffre un pourcentage de différentes monnaies échantillons. La vieille taupe monétaire est l'animal des milieux d'enfermement, mais le serpent est celui des sociétés de contrôle. Nous sommes passés d'un animal à l'autre, de la taupe au serpent, dans le régime où nous vivons, mais aussi dans notre manière de vivre et nos rapports avec autrui. L 'homme des disciplines était un producteur discontinu d'énergie, mais l'homme du contrôle est plutôt ondulatoire, mis en orbite, sur faisceau continu. Partout le surf a déjà remplacé les vieux sports.

Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir. Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, leviers, poulies, horloges ; mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des machines énergétiques, avec le danger passif de l'entropie, et le danger actif du sabotage ; les sociétés de contrôle opèrent par machines de troisième espèce, machines informatiques et ordinateurs dont le danger passif est le brouillage, et l'actif, le piratage et l'introduction de virus. Ce n'est pas une évolution technologique sans être plus profondément une mutation du capitalisme. C'est une mutation déjà bien connue qui peut se résumer ainsi : le capitalisme du XIXè siècle est à concentration, pour la production, et de propriété. Il érige donc l'usine en milieu d'enfermement, le capitaliste étant propriétaire des moyens de production, mais aussi éventuellement propriétaire d'autres milieux conçus par analogie (la maison familiale de l'ouvrier, l'école). Quant au marché, il est conquis tantôt par spécialisation, tantôt par colonisation, tantôt par abaissement des coûts de production. Mais, dans la situation actuelle, le capitalisme n'est plus pour la production, qu'il relègue souvent dans la périphérie du tiers monde, même sous les formes complexes du textile, de la métallurgie ou du pétrole. C'est un capitalisme de surproduction. Il n'achète plus des matières premières et ne vend plus des produits tout faits : il achète les produits tout faits, ou monte des pièces détachées. Ce qu'il veut vendre, c'est des services, et ce qu'il veut acheter, ce sont des actions. Ce n'est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c'est-à-dire pour la vente ou pour le marché. Aussi est-il essentiellement dispersif, et l'usine a cédé la place à l'entreprise. La famille, l'école, l'armée, l'usine ne sont plus des milieux analogiques distincts qui convergent vers un propriétaire, État ou puissance privée, mais les figures chiffrées, déformables et transformables, d'une même entreprise qui n'a plus que des gestionnaires. Même l'art a quitté les milieux clos pour entrer dans les circuits ouverts de la banque. Les conquêtes de marché se font par prise de contrôle et non plus par formation de discipline, par fixation des cours plus encore que par abaissement des coûts, par transformation de produit plus que par spécialisation de production. La corruption y gagne une nouvelle puissance. Le service de vente est devenu le centre ou l'« âme » de l'entreprise. On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Le marketing est maintenant l'instrument du contrôle social, et forme la race impudente de nos maîtres. Le contrôle est à court terme et à rotation rapide, mais aussi continu et illimité, tandis que la discipline était de longue durée, infinie et discontinue. L'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté. Il est vrai que le capitalisme a gardé pour constante l'extrême misère des trois quarts de l'humanité, trop pauvres pour la dette, trop nombreux pour l'enfermement : le contrôle n'aura pas seulement à affronter les dissipations de frontières, mais les explosions de bidonvilles ou de ghettos.

III. Programme

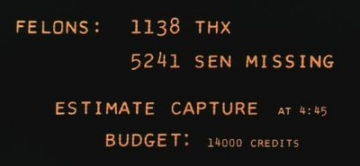

Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise (collier électronique). Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou telle barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures ; ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle.

L'étude socio-technique des mécanismes de contrôle, saisis à leur aurore, devrait être catégorielle et décrire ce qui est déjà en train de s'installer à la place des milieux d'enfermement disciplinaires, dont tout le monde annonce la crise. Il se peut que de vieux moyens, empruntés aux anciennes sociétés de souveraineté, reviennent sur scène, mais avec les adaptations nécessaires. Ce qui compte, c'est que nous sommes au début de quelque chose. Dans le régime des prisons : la recherche de peines de « substitution » au moins pour la petite délinquance, et l'utilisation de colliers électroniques qui imposent au condamné de rester chez lui à telles heures. Dans le régime des écoles : les formes de contrôle continu, et l'action de la formation permanente sur l'école, l'abandon correspondant de toute recherche à l'Université, l'introduction de l' « entreprise » à tous les niveaux de scolarité. Dans le régime des hôpitaux : la nouvelle médecine « sans médecin ni malade » qui dégage des malades potentiels et des sujets à risque, qui ne témoigne nullement d'un progrès vers l'individuation, comme on le dit, mais substitue au corps individuel ou numérique le chiffre d'une matière « dividuelle » à contrôler. Dans le régime d'entreprise : les nouveaux traitements de l'argent, des produits et des hommes qui ne passent plus par la vieille forme-usine. Ce sont des exemples assez minces, mais qui permettraient de mieux comprendre ce qu on entend par crise des institutions, c'est-à-dire l'installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination. Une des questions les plus importantes concernerait l'inaptitude des syndicats : liés dans toute leur histoire à la lutte contre les disciplines ou dans les milieux d'enfermement, pourront-ils s'adapter ou laisseront-ils place à de nouvelles formes de résistance contre les sociétés de contrôle ? Peut-on déjà saisir des ébauches de ces formes à venir, capables de s'attaquer aux joies du marketing ? Beaucoup de jeunes gens réclament étrangement d'être « motivés », ils redemandent des stages et de la formation permanente ; c'est à eux de découvrir ce à quoi on les fait servir, comme leurs aînés ont découvert non sans peine la finalité des disciplines. Les anneaux d'un serpent sont encore plus compliqués que les trous d'une taupinière.

03:00 | Lien permanent | Commentaires (9)

24/10/2007

Bona fiscalia

« Le virtuel ne s'oppose pas au réel mais seulement à l'actuel. Le virtuel possède une pleine réalité, en tant que virtuel » (Gilles Deleuze)

*

« The spice must flow » (Frank Herbert)

Délaissant pour un moment De la quadruple racine du principe de raison suffisante de Schopenhauer, Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique de Wahl, et The Independence of the Continuum Hypothesis de Cohen, on se tournera quelques instants, encouragé par Héraclite, vers la cuisine, ou ce que l'on peut bien s'autoriser à désigner ainsi. Oui, on tentera ici une incursion, brève et sans doute aussi maladroite que rudimentaire, dans la « science » dite économique, incursion certes triviale, mais qui, à notre goût, ne manque pas de saveur.

A l’occasion de la constatation de la disparition* du dispositif indiquant la progression de la dette américaine, photographié dans la deuxième moitié des années 90 par votre serviteur, et situé à Manhattan au coin de la 6ème avenue et de la 42ème rue, derrière la bibliothèque de New York et Bryant Park, l’on se demandera si le principe d’identité s’applique à la dette – c’est-à-dire si la dette reste une dette – lorsque l’argent en question est investi dans la sphère de la puissance militaire. Mais d'abord, procédons à quelques rappels.

Comme chacun sait, le système monétaire du Gold Exchange Standard, initié par les accords de Bretton-Woods de 1944 et qui intronisait le dollar, convertible en or, monnaie de réserve internationale, a pris fin en 1971 sous la présidence Nixon. Malgré l’immensité des réserves d’or américaines, accumulées notamment lors des deux guerres mondiales, celles-ci ne couvraient plus les dollars émis, d’autant plus que les déficits américains filaient, notamment à cause de la guerre du Viet-Nâm. On entrait alors dans le régime, encore en vigueur, des changes dits « flottants », bref tout bonnement celui de l’offre et de la demande, système entériné en 1976 par les accords de la Jamaïque. Aucune monnaie, désormais, ne sert plus officiellement de référence. Théoriquement du moins. En effet, le dollar reste privilégié en ceci qu’il demeure la monnaie unique pour la vente du pétrole mondial, ou du moins celui de l’OPEP, ce qui, on le verra, est tout le problème.

Le pétrole étant fondamental pour toute l’économie moderne, le statut de référence du dollar crée une demande mondiale pour cette devise. Il faut donc créer des billets qui serviront au commerce entre les pays producteurs et les pays consommateurs de pétrole. Cette opération qui, prima facie, pourrait n’avoir l’air de rien, est toutefois descriptible comme suit.

Afin de se fournir en pétrole, élément vital pour leur économie, tous les pays du monde doivent donc se procurer des dollars. Le dollar peut alors se comparer à un simple droit d’acheter du pétrole. Et ce droit, il faut l’acheter dans sa propre monnaie. Ainsi, un japonais donnera des yens contre des dollars, c’est-à-dire contre la possibilité d’acheter du pétrole. Contre un billet qui ne coûte que le prix modique de sa fabrication, ledit nippon, qui, l’infortuné, nous sert d’exemple, fournira des biens et services réels. Ce monopole du dollar sur le marché du pétrole équivaut à ce que le consommateur américain se serve, pour un montant donné, gratuitement dans les pays qui achètent ces dollars, dollars qui sont utilisés par notre japonais, non pas pour acquérir hamburgers et autres merveilles aux Etats-Unis même, mais bien pour acheter du pétrole en Arabie Saoudite. Pour maintenir cette situation, c’est-à-dire pour que ces dollars, à savoir ces morceaux de dette, restent virtuels, la balance commerciale américaine se doit d’être équilibrée. Or, on le sait, le déficit du commerce extérieur américain est abyssal. Alors quoi ?

Dans un régime de change flottant, le processus « naturel » auquel on devrait assister serait la baisse effrénée du dollar. Toutefois, la demande en dollars persiste et celle en pétrole ne faiblit pas. Notons que, grosso modo, les Etats-Unis consomment 25% de la production mondiale de pétrole. Bien évidemment, le cours du dollar n’a pas impact sur le prix du pétrole pour les Etats-Unis, contrairement aux conséquences pour les autres pays consommateurs, dont la monnaie diffère. Ainsi, quand le dollar baisse, le prix pétrole doit-il monter pour que les pays producteurs n’y perdent pas. Et quand les prix du pétrole sont à la hausse, de nouveaux dollars doivent être imprimés. A consommation pétrolière égale, cette mise en circulation ne modifie pas le cours du dollar. Actuellement, les Etats-Unis importent environ 50% du pétrole qu’ils consomment, soit 12,5% de la consommation mondiale. Il y a donc 87,5% des dollars créés qui, lors d’une augmentation des prix du pétrole, entraînent autant de nouvelles ponctions sur les biens et services des pays étrangers consommateurs de pétrole, sans autre contrepartie que virtuelle, puisque ces dollars servent à acheter du pétrole, et non des biens et services américains. Cette situation, on le voit, peut être qualifiée d’assez confortable pour les Etats-Unis.

Mais, on l’a rappelé, le déficit du commerce extérieur américain est monstrueux. Ceci signifie qu’il y a d’énormes quantités de dollars à l’étranger, quantités supérieures à celles nécessaires pour les achats pétroliers des autres pays consommateurs. Pourquoi donc y a-t-il encore de la demande pour des dollars, c’est-à-dire pourquoi le cours du dollar ne s’effondre-t-il pas, et ne fait-il, par exemple, que légèrement se déprécier par rapport à l’euro?

Pour l’instant, outre les réserves dites « stratégiques » des banques centrales, des sommes faramineuses de dollars s’accumulent dans les pays qui exportent vers les Etats-Unis. Parmi ces stocks de dollars, une partie est convertie en monnaie locale pour payer ouvriers et matières premières. Dans le cas où la demande intérieure en monnaie locale augmente, il s’agit pour ces pays de vendre des dollars de manière à ce que le cours de leur monnaie demeure stable et, conséquemment, que les prix des produits locaux restent intéressants à l’exportation. Les producteurs seront donc payés en inflation, c’est-à-dire que, si l’on veut, ils ne sont pas payés. Quant aux dollars en stock, ils peuvent générer des intérêts par le biais des bons du Trésor américain, mais ceux-ci impliquent alors une nouvelle augmentation de la dette extérieure américaine. Etc. Etc. Pour les banques centrales, garder des réserves de dollars permet d’en maintenir la demande et donc le cours, chose capitale pour la plupart des acteurs. Car si le dollar s’effondrait, il n’y aurait que les premiers vendeurs qui seraient gagnants, les derniers, ruinés, ne seraient plus en possession de créances, mais de billets sans valeur. Entres autres conséquences.

Contrôler le pétrole, sur lequel repose toute leur « économie », n’est pas seulement un gage de puissance pour les Etats-Unis, mais leur est absolument vital. Et contrôler le pétrole, c’est être en mesure d’imposer qu’il soit échangé contre des dollars. Or, la Russie est sortie du jeu en 2006 ; Chavez et le Venezuela « trichent » et troquent avec Cuba. Si en 2003, Saddam Hussein « parti », le pétrole irakien, échangé exclusivement contre des euros depuis 2000, est désormais payé en dollars, la même année, l’Iran se met à vendre son pétrole en euros, donnant aux européens l’espoir de pouvoir eux aussi vivre à crédit sans craindre d'autre faillite que virtuelle. En effet, la demande d’euros croissant, le déficit pourrait alors, dans cette optique, s’accroître sans inquiétude. Mais il semble bien que ce rêve se dissipe.

Finalement, on pourrait affirmer que tout ceci revient à ce que le reste du monde verse en fait à chaque Américain (et à chaque alien, résident US ou financièrement assimilé) un impôt annuel d’environ 2000 dollars, soit, par habitant de notre planète mondialisée, une moyenne (désolé pour vous, qui payez donc bien davantage) d'un peu plus de 100 dollars en biens et services (qui en matières premières, qui en produits manufacturés, qui en services divers et variés...). Notons pour conclure que, sauf erreur, cette somme est approximativement égale au budget militaire américain ; ce qui, on en conviendra, a le mérite de s'avérer d'une impériale clarté.

*

* *

* Il s'agit à proprement parler d'un déplacement. En effet, The National Debt Clock, créée par Seymour Durst, se trouve maintenant aux alentours du 108 W 44th street. Ce dispositif va d'ailleurs devoir être adapté à l'augmentation du déficit US, car il n'est plus en mesure de l'afficher, en tous cas sans faire disparaître signe "$". (edit du 9 octobre 2008)

00:00 | Lien permanent | Commentaires (8)

23/10/2007

Verbi gratia

« [Antiphon le sophiste] composa un Art de combattre la neurasthénie, qui est comparable aux remèdes dont usent les médecins contre les maux physiques. A Corinthe, il ouvrit un cabinet donnant sur l’agora et fit circuler des prospectus indiquant qu’il était en possession de moyens permettant de guérir les gens affligés de douleurs en recourant au langage, et qu’il suffisait que les malades lui confient les causes de leurs maux pour qu’il les soulageât. » (Pseudo-Plutarque)

« Qu'ils crient ! Qu'ils beuglent ! Leur gosier c'est la soupape d'échappement ! Ils seraient trop dangereux s'ils ne disaient rien ! Pendant qu'ils gueulent, la séance continue – la bonne séance où le capital décrète l'éternelle servitude de la plèbe. » (Darien)

00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

19/10/2007

Mordicus

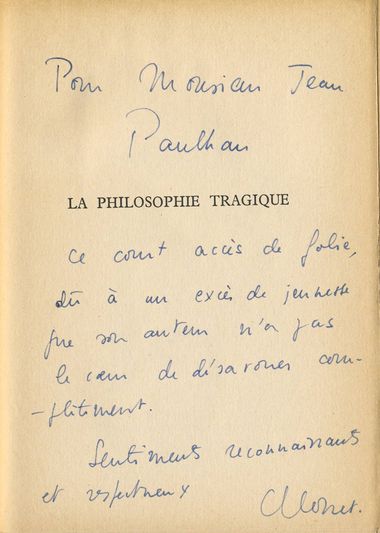

Alors que fleurit le pur et simple pillage – qui n'est ni ce que pratiqua Pierre Ménard, auteur précautionneux et perfectionniste, et qui donc usa aussi du titre du Quichotte, ni tout à fait le pillage institutionnalisé, voire industrialisé, de quelques mandarins (pas tous évidemment) de l'université ou d'ailleurs, ni même celui (c'en est un au fond) de la « critique » dyspeptique – on s'intéressera, pour notre part et à notre manière, au domaine vague, mais capital, des influences. A cet effet, on poursuivra avec un texte de jeunesse de Rosset, à l'aide de Gracq certes, mais aussi de guillemets, et de cette citation d'Apollinaire, extraite du Flâneur des deux rives :

« Je vais le plus rarement possible dans les grandes bibliothèques. J'aime mieux me promener sur les quais, cette délicieuse bibliothèque publique. »

*

« Combien il est difficile – et combien il serait intéressant – quand on étudie un écrivain, de déceler non pas les influences avouées, les grands intercesseurs dont il se réclame, ou qu’on réclamera plus tard pour lui, mais le tout-venant habituel de ses lectures de jeunesse, le tuf dont s’est nourrie au jour le jour, pêle-mêle et au petit bonheur, une adolescence littéraire affamée : premiers Paris des quotidiens, revues désuètes, auteurs ensevelis que faisait alors verdir un instant, comme une ondée, le goût-du-jour, pièces de boulevard, brûlots parisiens, livraisons du Magasin des familles, pamphlets depuis longtemps montés en graine. [...] La boulimie de lecture caractéristique de l’adolescent, ou de l’étudiant qui va écrire, pareille à celle du ver à soie avant la chrysalide, est telle que la quantité obligatoirement l’emporte sur la qualité : plus impérieux son appétit, plus faible l’écart, pour son goût, entre les nourritures vraiment choisies et celles qui bientôt seront dédaignées lucidement. Qui est destiné à écrire, il y a un moment – moment décisif pour sa formation – où il lit tout, ou presque, et « tout » c’est d’abord ce qu’il a sous la main, ce dont « on parle », ce qui sent encore l’encre fraîche, qui lui fait le même effet qu’au guerrier la poudre. L’œil vorace qui se colle à la page fraîchement imprimée ne dégage nullement, à dix-huit ans, à vingt ans, un paysage littéraire perspectif avec ses premiers et seconds plans, et ses lointains fondus, mais un bariolage, un à-plat juxtaposé de couleurs heurtées et violentes, qui toutes accrochent une rétine encore toute neuve.

Ce tout-venant où il a barboté s’évaporera-t-il pour l’écrivain sans laisser de traces ? Ce n’est pas sûr, car c’est à ce moment de la crue des eaux printanières, des eaux mêlées, qu’il a aussi essayé, commencé peu ou prou d’écrire : les tics d’époque, dont il a subi la contagion naïvement et sans défense, laisseront une marque sur sa manière d’écrire, remodelés toujours, souvent ennoblis, et parfois, s’il a du génie, sauvés [...] De telles lectures, profondément incorporées dans les automatismes commençant de la plume, sont peut-être un peu pour la manière d’écrire ce que sont les impressions d’enfance pour la couleur, pour l’orient de la sensibilité : non choisies, souvent banales, toujours reprises et magnifiées par la maîtrise acquise des ressources de la langue, comme les lointains incohérents de l’enfance par la chimie savante du souvenir. » (Julien Gracq, En lisant en écrivant, 1980)

« [C]e n’est pas avec le désespoir et l’angoisse que le tragique lutte le mieux contre la joie : désespoir et angoisse attendent une joie, impossible, il est vrai, d’où précisément le désespoir; la seule attitude qui n’attende pas la joie, qui ait renoncé à la joie, c’est le bonheur. Car enfin, qu’est-ce que le tragique ? Il résulte d’un heurt entre certaines exigences de joie et certaines données qui la ruinent : si les exigences meurent, il est bien clair qu’il n’y a plus de heurt résultant de données qui ne ruineraient que ce à quoi l’on a renoncé ; que ces données par conséquent ne sont plus tragiques, meurent, pourrait-on dire, en même temps que les exigences. Aussi, avons-nous écrit que l’oubli du tragique était aussi l’oubli de la joie, l’attitude de l’homme qui renonce à de trop grandes exigences de joie pour fuir le tragique. Nous définissons le bonheur comme refus de la joie, et notre attitude irréconciliable comme le refus du bonheur, parce que nous considérons que le bonheur a vendu la joie, l’a cédée pour mettre un terme à cette oppression tragique à laquelle il a été incapable de résister.

Tout au contraire, ne pas oublier le tragique, – être irréconciliable – est le fait d’une joie demeurée vivace, rebelle, pourrait-on dire, au tragique ; d’une joie si puissante que des années de « coexistence » avec le tragique contradicteur n’ont pu l’émousser : toujours aussi vive, toujours aussi jeune, elle pose toujours aussi pleinement la question tragique. Ce qui s’use en effet, avec le temps, dans le duel entre le tragique et la joie, ce n’est jamais le tragique mais bien toujours la joie ; lorsque le tragique consent à desserrer son étreinte, ce n’est pas signe qu’il faiblit, mais au contraire que notre résistance a molli : le tragique ne nous libère que lorsqu’il a gagné. Il ne saurait s’agir de triompher du tragique, ce qui est infiniment au-dessus de nos forces et en dehors de notre capacité d’action, et c’est pourtant ce que prétendent faire tous ceux qui veulent obtenir un bonheur contre le tragique, alors que c’est en fait le tragique qui obtient le bonheur contre eux et leurs exigences de joie ; mais par notre lutte, nous pouvons obtenir que le tragique ne triomphe pas de nous. Être dans l’irréconciliable, c’est maintenir éternellement les deux ennemis à égalité, ne jamais admettre que le tragique qui tue notre joie nous oblige à renoncer à notre joie, à la livrer en pâture au bonheur. C’est conserver notre joie toujours dans la jeunesse, qui lui permet de résister à la jeunesse éternelle du tragique. Pour l’homme tragique, la vie est un duel perpétuel entre deux ennemis égaux qui savent qu’ils ne vaincront que par l’usure et qui attendent, en conséquence, que leur adversaire vieillisse pour lui porter le coup fatal : un duel dont l’issue est éternellement remise au lendemain. Il lui faut donc une inépuisable réserve de jeunesse, une joie toujours nouvelle, pour se permettre, chaque matin, de répondre victorieusement à la question tragique qui lui propose le masque du bonheur, et d’affirmer qu’il est toujours irréconciliable, qu’il n’a toujours pas accepté le tragique, parce qu’il est encore joyeux… L’intransigeance tragique se mesure au degré de joie que l’on possède, non au degré d’héroïsme, encore moins au degré de rancœur. Expulsion de toute idée de bonheur ou de succès, certes, mais au nom de la joie qui nous étreint : jamais je n’accepterai le bonheur, parce que jamais je ne céderai la joie ! » (Clément Rosset, La philosophie tragique, 1960)

04:10 | Lien permanent | Commentaires (15)

15/10/2007

« Sécheresse de Deleuze »

A l'occasion de l'intéressante tentative de l'Atelier Rosset (« Gilles Deleuze et Clément Rosset: différences et répétitions »), voici un petit article de Clément Rosset consacré à Deleuze (« Sécheresse de Deleuze » publié en 1972 dans la revue L’Arc n°49), où l'on discerne, en filigrane, et comme à travers ce prisme rossétien, la proximité subtile, latérale mais singulière, de ces deux philosophes liés par un sorte de cousinage intellectuel et, chacun à leur manière, disciples de Nietzsche et Spinoza.

Un lecteur de Différence et Répétition déclarait en cours de lecture : « J’ai l’impression de manger un biscuit qui manquerait de beurre. C’est excellent, mais c’est sec. » Impression de sécheresse fréquente à la lecture de Deleuze et qui ne s’émousse guère à l’habitude ; au contraire, qui aurait plutôt tendance à se renforcer. Mais, dans le même temps, elle se valorise : la sécheresse qui étouffe d’abord en vient à séduire le lecteur qui découvre tout ce que cette sécheresse lui épargne. Ici, pas de pleurs, pas d’émotion, pas de tressaillements métaphysiques ; mais pas non plus de complicités avec les grands thèmes qui continuent à retenir généralement l’intérêt philosophique : aucun souci de transcendance de l’âme ou de l’esprit, aucun intérêt pour un sens de l’histoire ou une rationalité du devenir (que les modernes néo-hegeliens prétendent exhiber au nom de Nietzsche, de Marx ou de Freud), aucun respect à l’égard de valeurs quelconques, d’ordre esthétique ou moral. Ce qui caractérise ainsi Deleuze est, avant tout, un beau manque d’enthousiasme : la philosophie n’est pas faite pour contribuer à l’entretien de telle ou telle rêverie humaine. Il s’agit seulement de décrire et, pour autant que faire se peut, d’évaluer. Evaluer, non en fonction de valeurs extrinsèques et extérieures au discours considéré, mais en fonction de la cohérence et de la richesse internes d’une philosophie. Jacques Lacan déclare, au début d’un de ses Ecrits : « Un rien d’enthousiasme est la marque la plus sûre à laisser dans un écrit, pour qu’il date ». Cette marque-là est absente de tous les textes de Deleuze. Retenue d’autant plus exemplaire qu’elle ne signifie pas du tout une relative insensibilité logée dans la personne même de Deleuze : celle-ci riche, bien au contraire, de l’habituelle gamme de fantasmes personnels auxquels leur possesseur a su, jusqu’à présent, refuser l’accès direct à l’œuvre écrite. Cette censure est à mettre, entre autres vertus au crédit de Deleuze : elle est une marque obligée de ce qui se fait d’honorable en matière de littérature.

L’examen du catalogue des œuvres de Deleuze confirme cette impression de froideur : son disparate et son éclectisme semblent témoigner d’une « objectivité » assez indifférente au contenu de ce qu’elle examine. Il y a un petit livre – admirable de hardiesse et de précision – sur Hume. Il y a un grand livre sur Nietzsche, auquel il faut rendre cet hommage qu’il est le seul à avoir été écrit ce jour par un intellectuel français et qui ne soit pas complètement étranger à la pensée nietzschéenne. Il y a un petit volume sur Kant : destiné en principe à l’instruction des étudiants, il constitue une clef du kantisme, merveilleuse de simplicité et de précision. Il y a un livre sur Proust, qui propose une interprétation hérétique (antiplatonicienne) de l’essence proustienne. Il y a un livre sur Bergson comme un philosophe sérieux, – peut-être aussi le seul écrit de Deleuze, soit dit en passant, où manque le beurre absolument. Il y a un livre sur Spinoza, qui discerne un scoliaste nietzschéen derrière le géomètre pseudo-cartésien. Il y a enfin des livres, plus récents, où Deleuze reprend à son compte certains des thèmes qu’il a mis en évidence chez tel ou tel autre, – essentiellement les notions de différence et répétition différentielle, qui séparent selon Deleuze les philosophies classiques (Platon, Kant, Hegel) des philosophies hétérodoxes (Lucrèce, Hume, Nietzsche) : idée-force tant de Différence et répétition que de Logique du sens.

Tout cela donne une impression à la fois d’éparpillement et d’éclectisme, comme si tous les philosophes et tous les thèmes philosophiques – abordés par Deleuze se trouvaient situés sur un même plan, réduits à une même surface (comme le suggère d’ailleurs explicitement la Logique du sens). Chaque philosophe vaut ce que vaudra son analyse : les constructions philosophiques ne se différencient que par la solidité et la subtilité de leur armature. Ces deux coordonnées suffisent à renseigner sur la valeur de toute philosophie étudiée : 1) le système tient-il ? ; 2) réussit-il à être en même temps subtil, c’est-à-dire à emprisonner dans son armature le plus grand nombre d’éléments possibles ? Ainsi toutes les philosophies semblent-elles réduites à leur seul squelette, privées de leur chair ou, comme dirait Lacan, de « l’air de leur chanson » : Deleuze ignore qu’un philosophe n’écrit pas seulement parce qu’il désire construire un beau système, à la fois cohérent et nuancé, mais aussi et surtout parce que les questions qu’il aborde par le biais du discours philosophiques sont chargées d’affectivité et lui « tiennent au cœur », comme dit Scapin dans Molière. Ignorance volontaire : Deleuze se veut indifférent à ces « significations » affectives, tel un anatomiste soucieux des seules articulations des corps qu’il dissèque. Ainsi procédait Saint-Saëns lorsqu’un jeune musicien lui soumettait le manuscrit d’une symphonie ou d’un concerto : ignorant les fastes orchestraux de l’allegro initial, il passait immédiatement à l’examen du mouvement lent, à l’adagio central, – « je veux voir comment vous vous déshabillez », déclarait-il au compositeur inquiet. Même investigation technique chez Deleuze : on ignore si une philosophie est belle, si elle est vraie, si elle « sonne » bien ; on veut d’abord examiner comment elle est faite, repérer son mode de construction, déterminer la solidité de son agencement.

Méthode qui pourrait être seulement académique et seulement universitaire : de fait, Deleuze paraît parfois étrangement proche de M. Gueroult. Mais il y a une petite différence. La méthode de Deleuze emprunte à l’Université sa rigueur, mais est au service d’une pensée qui n’est ni universitaire ni académique : précisément dans la mesure où elle n’est au service d’aucune pensée, d’aucun objectif, d’aucun thème particuliers. Tel est ce qu’on pourrait (en s’inspirant des séries de paradoxes proposées dans Logique du Sens : paradoxe de Carroll, paradoxe de Lacan, etc.) appeler le paradoxe de Deleuze : l’alliance du sens de la nuance, de la précision, de la distinction, avec l’absence de tout système où intégrer ces notions parfois un peu subtilement mais toujours justement distinguées. En d’autres termes : la précision pour rien. Parfaitement distinguée, la notion est du même coup émancipée de tout contexte, ce qui la rend inintelligible et ineffable, tout comme l’essence selon Proust : c’est pourquoi Deleuze oppose à la conception cartésienne de l’idée claire et distincte sa propre conception d’idée distincte et obscure, obscure à la mesure de sa distinction même (plus l’idée est distinguée, moins elle renseigne quant à elle, ou plutôt quant à son rapport avec les autres idées). Paradoxe d’une intelligence dont la finalité est de concevoir sa propre inintelligibilité, et qui reconnaît son œuvre à ses propres limites : l’accès au singulier, à la compréhension de l’unicité (d’un fait comme d’une pensée), qui est son but, est en même temps sa fin. Beaucoup de peine en vérité, pour mettre au jour quelque chose qui ne procure aucun renseignement – et aucun plaisir – à l’intelligence. Car toute pensée (association d’idées) n’est pas moins hasardeuse que les associations d’événements que les hommes appellent des faits, et appelle en définitive un même diagnostic de facticité. Deleuze le disait dès son premier livre : « le fond de l’esprit est délire, hasard, indifférence ».

15:15 | Lien permanent | Commentaires (1)

11/10/2007

Vice versa

« Reste un autre type de motivations, plus "culturelles" » (Barthes)

*

« Trace l'inégal palindrome. » (Perec)

Après avoir refermé l'ouvrage de François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée, l'on acquiert la conviction que cette synthèse d'à peu près tous les faits et sources un tant soit peu pertinents sur le sujet est amenée à devenir une référence en la matière, tout comme le furent en leur temps le Foucault de Didier Eribon, ou le Lacan d'Elizabeth Roudinesco, même si aucun, bien évidemment, ne fait preuve de neutralité. Se dessine plutôt en creux un parti-pris déterminé, et parfois même codé, au sein des diverses querelles de chapelles et de clochers.

On pourra toutefois déplorer çà et là quelques erreurs matérielles dont, en particulier, page 470, l'attribution fautive de La Grande Bouffe à Bertolucci.

Mais on se réjouira, au contraire et à première vue, des trois nouvelles pièces, en contrepoint, que cette biographie pionnière verse au dossier ouvert ici, il y a peu et avec un grain de sel. Ce "roman policier" qui gardait jusqu'à présent une assez bonne tenue, a désormais tendance, il est vrai, à virer au sordide, sordide dont il apparaît plus sage de ne se souvenir que dans le registre du grotesque, si ce n'est dans celui de la pure et simple bouffonnerie.

Ainsi :

« Lorsqu'en 1959 François Regnault intègre l'ENS de la rue d'Ulm et participe aux premières lectures de Marx autour d'Althusser, il émet avec certains de ses camarades comme Pierre Macherey et Roger Establet le désir de faire inviter Deleuze : "Je me souviens très bien qu'Hyppolite nous a demandé qui on souhaitait faire venir et quand on lui a dit que c'était Deleuze, il a répondu : 'Non, je ne veux pas' On n'a jamais su pourquoi." En tous cas, ce qui est attesté, c'est le caractère à la fois brutal et irréversible de cette rupture. »

Rappelons que Hyppolite fut le directeur de l'Ecole de 1954 à 1963.

« Les relations entre Althusser et Deleuze sont plutôt bonnes : dès 1964, Althusser invite Deleuze à donner un enseignement à l'ENS, rue d'Ulm. Ce dernier décline l'offre car il s'installe alors à Lyon : "Merci de ta lettre et de ta proposition. Hélas, hélas. Je ne suis pas nommé à Grenoble qui m'accueillait mal, je fais volte-face et vais à Lyon exercer l'étrange profession de professeur de morale. Je m'y installerai. Si bien que malgré toute mon envie, je ne pourrai pas faire cours à l'Ecole. Je suis touché que toi et des élèves de l'Ecole aient souhaité m'avoir, dis-le leur. Crois en toute mon amitié" (29 octobre 1964) »

Pour mémoire, Foucault, entré rue d'Ulm en 1946, a obtenu son agrégation en 1951. Car finalement :

« D'après Alain Roger, un des éléments qui auraient provoqué l'irrémédiable entre [Hyppolite et Deleuze], outre leur différend théorique sur Hegel, semble avoir été la rumeur selon laquelle Deleuze aurait eu quelques propensions à l'homosexualité. "Madame Hyppolite, Marguerite, dame très prude, aurait quasiment sommé son mari de le congédier." »

On croit rêver ; et l'on préfèrera donc en rester là tout en s'amusant rétrospectivement, une fois cette affaire dénouée, si l'on peut dire, du caractère étonnamment approprié, quoique d'un autre biais, du titre Rumor vicinatis donné à cette histoire hypothétique mais consternante.

16:20 | Lien permanent | Commentaires (0)