27/11/2007

Sotie, sur Rosset

« Dans ce qui est transitoire – or, tout l’est –, recueillons avec nos sens des essences et des intensités. Où chercher le réel ? Nulle part, certes, si ce n’est dans la gamme des émotions » (Cioran)

*

« Dans l'ironie, l'homme anéantit [...] ce qu'il pose, il donne à croire pour n'être pas cru, il affirme pour nier, il nie pour affirmer, il crée un objet positif mais qui n'a d'autre être que son néant » (Sartre)

Récemment (et d’ailleurs aussi, çà et là, plus anciennement), nous évoquions l’œuvre admirable de Clément Rosset et, en particulier, en dialogue avec l’Atelier Rosset (qui, après la lecture de ce qui suit – nous l'espérons – ne nous en voudra en rien), sa conception du tragique et de la joie. Et puisque, ici et là, on débat avec force de sa philosophie, essayons d’en éclaircir quelques points fondamentaux.

Naguère, il nous a donc paru possible d'y porter le fer d'une critique nietzschéenne de type généalogique et, subséquemment, de s’étonner de l’étrange insistance de Rosset sur le réel tel qu’il est, davantage qu'à propos du réel tel qu’il devient ou, a fortiori, tel qu’il peut devenir. Avec un grain de sel, on s'amusera donc à tenter ici, après avoir posé quelques axiomes rossétiens et, en passant, écarté quelques erreurs d’interprétations courantes, de pousser jusqu'à ses ultimes conséquences la philosophie de Rosset, au risque ludique d'en proposer une extrapolation paradoxale ou même un surgeon aberrant. Nous essaierons de le faire sur un terrain qui n’est a priori pas le sien afin de comprendre rétrospectivement pourquoi c’est précisément en ce lieu philosophique – celui duquel on tente de la déloger – qu’elle a établi son camp.

D’obédience parménidienne, Rosset l’est en ceci qu’il assimile volontiers l’être de Parménide au réel. Du point de vue génétique, ce « réel » – nous le verrons – est doué des caractéristiques du réel lacanien. Pour Lacan en effet, il est « ce qui revient à la même place » (Séminaire XI), « une impasse de la formalisation » (Séminaire XVII), et même ce qui « existe comme impossible » (Séminaire XXII). Parallèlement, il appert que l'étymologie nous entraîne vers le domaine autonome des choses qui, bien qu'hors d'atteinte au sens strict, s'avère cependant, selon Rosset, plus accessible par les sens que par l'intellect.

Ecoutons la litanie de Rosset. Le réel est réel, et seul le réel l’est, n’étant d’ailleurs rien d’autre que réel. Mais alors, pourrions-nous répondre, cette tautologie qui caractérise le réel, n’est-elle pas finalement platonicienne ? Car qu’est-ce que l’Idée ? L’Idée, c’est la chose en tant que pure. On le sait : seule la Justice et juste, le Courage, courageux, etc. Or Platon est bien réaliste, puisque les Idées sont la réalité même, tout le reste étant icône, ou pire, idole, simulacre. Rosset peut-il, malgré son évident désir, échapper à la métaphysique, et pas seulement à celle déconstruite puis remontée, pratiquement, par Kant, mais surtout à celle des arrière-mondes, dénoncée par Nietzsche ? Et s'il y parvient, à quel prix ? Il conviendra de le déterminer avec soin.

Donc, qu’est-ce que cette illusion que Rosset s’emploie à combattre sur tous les fronts où elle se présente, la fleur au fusil, prétendant remplacer le réel ? Classiquement, l’imagination est la réalité de l’image, et l’illusion, sa confusion avec le réel ainsi que l’évacuation concomitante d’icelui, par exemple sous forme de dénégation. Dans l’illusion, il n’y a pas plus que dans le réel, mais quelque chose en moins, nommément le réel lui-même. D’ailleurs, tout comme Lacan, Rosset argue avec brio de ceci : ce qui est expulsé du réel revient sous forme d’hallucination. C’est un fait : dans les livres de Rosset, on rencontre à chaque page des personnages qui, tels ces poètes bannis par Platon, tentent de substituer une autre réalité au réel, ou s'ingénient à en fabriquer des « doubles », sortes d'indues duplications. Ainsi Boubouroche, ainsi le métaphysicien d'Epinal ou celui de Königsberg, ou encore Narcisse et Œdipe. Car s’il y a bien une réalité de l’illusion, on le voit, l’illusion peut être dite irréelle en ceci qu’elle ne fait que participer du Réel, le singeant pour prendre sa place, consciemment ou non, et faisant de l’image, non l’image du réel, mais le réel lui-même. Bref, la proie est lâchée pour l’ombre. Les raisons psychologiques en sont certes multiples, mais fort compréhensibles : l’ombre d’un succès, par exemple, est souvent préférée à l'éclat d’un échec. Dont acte.

Si l’on a pu, suivant en ceci la suggestion de Rosset, identifier l’être parménidien au réel rossétien, nous devons, selon la pente platonicienne mentionnée plus haut, l’identifier maintenant au Bien platonicien lui-même. Car le réel, finalement, n’est-il pas « au-delà de l’être » ? Une illusion est une illusion, un arrière-monde est un arrière-monde, mais seul le réel est réel. Et, à tout prendre, n’est-ce pas le réel qui « fait être » ? Le réel n'est-il pas ce qu'on découvre en sortant péniblement de la Caverne remplie d'illusions et de prestiges ? Il semble de même que l’être de l’illusion, en effet, ne provienne que du réel, sans pour autant s’y identifier. Car si le réel est un, il est surtout unique. Irreprésentable, le réel n’est que lui-même ; il n’est pas identifiable à quelque chose d’autre. C’est en ceci que le « réel est idiot », hapax ou pure singularité. Is dem et non pas idem : le réel est identique à soi, pas à un autre. Ce qui se dit aussi : la singularité exclut l’égalité.

En toute rigueur, il n’est en fait pas possible de dire que le réel est réel, car ce redoublement même est illusoire. Pour Rosset, si le sens de « réel » est obvie, sa référence est profondément obscure : « plus le sentiment du réel est intense, plus il est indescriptible et obscur », dit-il dans L'objet singulier. Non formalisable autant qu’hasardeux, le réel peut bien être dit, si l’on veut, « impossible » : il ne peut pas ne pas être, puisqu’il est effectivement. C’est en ce sens que les illusions des personnages raillés par Rosset sont ainsi qualifiées. Toutefois, ce n’est pas parce que l’on présenterait le réel qui les disqualifierait. Au contraire. C’est plutôt parce qu’on peut faire la preuve de leur irréalité, et non parce qu’on leur substitue une réalité vraie, du moins selon la règle de l’adequatio rei et intellectus. On le voit, Rosset est en l’espèce rien moins que dogmatique. Sa promotion du réel n’est pas celle de la Vérité. Il faut bien y insister car on assiste souvent à un tropisme rhétorique facile qui consiste à faire de Rosset, ou de ces citations, un adjuvant au dogmatisme. Il s’agit donc de ne pas confondre « le réel est réel » et « business is business ». Pour lui, il s’agit non pas de pointer tel réel, mais tels irréels. Par conséquent, à charge pour l’ « illusionné » de prouver qu’il ne l’est pas, même si on devra toutefois ne pas transiger sur ce lemme : le réel est réel, et rien d’autre. Ainsi un sartrien pourra-t-il, en ce sens, être dit de mauvaise foi, et même – pourquoi pas ? – qualifié de « salaud » puisque sa conscience « est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est ».

En fait, on verrait presque en Rosset un sectateur de la théologie négative. Pour lui, le réel n’est pas un étant, mais, à l’instar des Idées de Platon et surtout de l’Un-Bien, il s’avère être un véritable principe de sélection. « Sentiment » indicible, le réel est la seule lucidité dans la mesure où, pour Rosset, toute interprétation est déjà délire d’interprétation. En fait, le problème du réel, c’est bien que l’on n’en peut rien dire ; notons toutefois que la voie de Rosset diffère nettement de celle de Wittgenstein. De fait, du réel, on ne peut même pas dire qu’il est réel, n’étant pas, stricto sensu, un objet, ni même identifiable à un mot. Et d'ici à l’assertion suivante, il n’y a alors qu’un pas : le réel est soustrait à la forme de l’objectivité. On pourrait par conséquent le qualifier de subjectif, avec les implications qui en dérivent, comme ce dictum de Badiou (amarré, quant à lui, à la mathématique comme ontologie et au caractère événementiel des vérités) selon lequel le réel reste une catégorie du sujet. Et reconnaissons-le, il arrive parfois que Rosset, au cours de quelque exercice vraisemblablement exotérique, assimile le réel à la simple évidence perceptive, modelée par la vulgaire forme de la récognition.

Bien entendu, ce faisant, on s'éloigne du punctum saliens de sa rigoureuse doctrine puisque toute perception sensible est, de jure, hallucinatoire, et nécessite donc un traitement intellectuel ad hoc, réquisit indispensable pour qu'elle puisse être une perception certifiée du « réel » ; le réel pur et simple étant, on le sait, au delà de toute expression adéquate. Bien sûr, au plan pratique, une prudence toute aristotélicienne devra prévaloir. Par exemple, la perception de cette voiture qui me fonce dessus sera considérée, par provision, comme la perception d'une voiture réelle. Ici, Rosset se fait à la fois moins grossier, mais aussi plus radical que Lacan pour lequel « le réel, c'est quand on se cogne ». En effet, théoriquement, la supposée voiture – qui n'est encore qu'une perception non autorisée – devra être considérée comme une illusion possible, un mirage insidieux couvrant d'un voile pudique un éventuel camion (ou même un train fantôme inoffensif), avant que n'intervienne la gymnastique empirique de la sensation, optique puis haptique, suivie de l'exercice dubito-méditatif qui convient. Ce dernier, au besoin, est dûment réfutatif si est par exemple avéré que la voiture que l'on croit voir n'est considérée et admise que comme un train fantôme déguisé parce que l'on y a vu son épouse embrasser le croque-mort, donc seulement pour nous faire peur puis rire, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une voiture qui vise le trépas du routier qui partage le passage piéton. Ce n'est qu'après ces formalités que peut finalement s'épanouir le sentiment du réel, seul souverain ; sentiment qui sera ensuite à même de délivrer (ou pas) à la perception son bon de réel. En l'espèce, on a affaire à un art subtil, pas à une science ; raison pour laquelle Rosset s'appuie le plus souvent sur des exemples littéraires, l'omniscience de l'auteur convoqué vis-à-vis, sinon de ces personnages, du moins des situations qu'il narre, étant fort commode pour appuyer solidement ses démonstrations philosophiques.

Seuls les mathèmes se transmettant intégralement, nous soupçonnons que c’est d’ailleurs pourquoi Rosset se déclare impuissant à convaincre la bêtise de l’effective idiotie du réel. Ajoutons, avec Deleuze, que l’on a la part de vérité que l’on mérite en fonction de sa manière de penser. Et Rosset, à l’instar de Nietzsche, a en vue la noblesse du tragique, inaccessible aux âmes basses. C’est à cette aune que les vérités de la bêtise doivent être mesurées puis qualifiées d’illusoires. La vérité devient alors « dévoilement », mais plus à la manière de Schopenhauer qu’à celle de Heidegger. Oui, la Vérité de l’être n’est pas révélée, mais l’illusion dévoilée, id est la structure des voiles de Mâyâ exhibée. La chimère est désintégrée, contrainte qu'elle est de passer sous les fourches caudines de la vérité soustractive de la tautologie, qui, platoniquement là encore, obtient dans Le démon de la tautologie le statut de « modèle de toute vérité ».

Sans en référer au fameux aphorisme selon lequel « le réel tel qu'il est, c'est une idée d'âne », disons malgré tout que c’est peut-être ici que le bât blesse. Si les illusions s’écroulent lorsque l’on montre, au cas par cas, qu’elles sont les substitutions des images au réel, le réel est ce qui reste ou, selon l’expression de Lacan, ce qui « revient à la même place », qu’on y accorde créance ou non. Il est donc ce qui est inexorablement tel et quoique l’on ne puisse dire ce qu’il est, en tant que tel. Il y a chez Rosset non pas l’assertion d’une vérité autre que celle de la tautologie du réel, mais une lutte héroïque contre le mensonge. On peut donc à bon droit parler d’une « volonté de vérité », qui, conséquemment, est en droit vulnérable aux coups du marteau nietzschéen de la « volonté de puissance ».

En effet, avec Rosset, c’est bien toute croyance qui, de facto, est détruite, le réel n’en nécessitant aucune. Car le réel, dans cette optique, s’il est hasardeux, est bien plutôt homogène au passé. Il est inéluctable parce qu’il est devenu nécessaire. A savoir : il ne peut plus être autre. Tout comme le passé, le « réel » serait ce qui ne laisse pas le choix. Mais il faut remarquer que le passé est l’unique « ek-stase » du temps qui puisse être dite telle. Le présent instantané, quant à lui, est simplement une modalité qui s'exprime par le sentiment du réel, ou celui de l’illusion. Mais la réalité de l’avenir, c’est le possible, possible qui se trouve être sur un pied d'égalité avec le réel qu’il sera. Comment, dès lors, parler du devenir, c’est-à-dire de la création, entre autres, du réel ?

Si le réel n’est que réel, il ne peut pas changer. Pour changer, il faudrait qu’il ne soit plus le même qu’il est. Il doit donc être autre que ce qu’il devient. La tautologie dont Rosset gratifie le réel est donc bien plutôt une contradiction. Avant d'en explorer les conséquences, intéressons-nous d'abord aux raisons de cette faille logique. Force est donc de constater que du réel, à l’instar de l’imaginaire et du symbolique, desquels on peut affirmer qu'ils sont réellement (et respectivement) imaginaire et symbolique, on peut dire qu’il est réel, mais pas juste qu’il est. Sinon, l'on risquerait de s'acoquiner subrepticement avec le fidéisme, voire avec le dogmatisme, bref, selon le lexique même de Rosset, de poser un A' en lieu et place du A. C'est en effet la limite de l'alliance rêvée de Rosset avec Parménide. Car seul l’être est, tout court. A donner une prééminence ontologique au réel, Rosset fait du réel une Idée au sens de Platon. Il est vrai, il réorganise la hiérarchie Idée, icône, idole. Pour lui, le « vrai » lit, le lit réel, ce serait le lit qu’on voit et touche, celui dans lequel on dort, l’icône serait l’idée de lit ou son image mentale, tandis que le simulacre serait le rêve de lit, et non le lit dans lequel on rêve. Mais il n’empêche que par ordre décroissant d’éminence, on obtient cette hiérarchie : réel, symbolique, imaginaire. Ce qui est doit se soumettre à ce qui est vraiment, c'est-à-dire au « réel » en tant qu'étalon vide, car instable autant qu'évanescent. De même, il apparaît pour le moins étrange que le majesteux verbe « être » soit subordonné au nom « réel », qui n'est en quelque sorte rien qu'un adjectif substantivé, un qualificatif juridique promu sur le tard. C’est là un point commun du rossétisme avec la métaphysique la plus classique.

C’est bien pourquoi la philosophie de Rosset est une philosophie morale, et non pas une éthique. Car du point de vue de la volonté, la réalité objective d’une idée ou d’un phantasme est de même dignité que la simple identité à soi du pur réel, d'ailleurs inconnaissable. C'est pour cette raison que ce dernier est incapable de se constituer comme une fin objective de la volonté, mais en représente plutôt l'anéantissement. Comme nous le suggérions plus haut, il paraît difficile de concilier la nécessité de la croyance, donc du projet, avec un réel qui, pour devenir identique, doit le rester. Le réel sera réel, mais pour être réel, il devra être tel ou tel, et donc pourra être autre. Rationnellement, rien ne permet de distinguer entre un possible qui ne s’actualisera pas, et celui qui adviendra réellement. Ainsi, au contraire de Rosset, le réel doit aussi être dit possible, et même virtuel.

En effet, le réel est intrinséquement double : il est indissociablement actuel et virtuel. L'exemple de l'alcoolique, cher à Rosset, est inapproprié : ce que le Consul de Lowry perçoit, ce n'est pas le réel, mais le présent pur, l'actuel. Le soûlographe se délivre du tourment des possibles en substituant à la pure possibilité la virtualité du réel actualisé. Ce qui revient à troquer la puissance réelle contre l'illusion de la puissance. Contrairement à ce qu'en dit Rosset, l'ivresse fait voir double, même si l'homme pris de boisson croit voir « un », au lieu de voir triple. Ce fameux « un » n'est en fait qu'une superposition. L'actuel est comme lesté par le virtuel, agrégation obtenue par l'expulsion subjective du possible. Une fois encore : le réel peut être dit ici « impossible ». C'est donc illusoirement que l'ivrogne se délivre du temps, c'est-à-dire de la nuée des possibles : croyant les détruire et ne garder que le « réel », c'est en acte qu'il le perd en donnant aux possibles une fin de non recevoir. Par conséquent, et en vue d'une certaine clarté, si ce n'est d'une sobriété certaine, ne craignons pas la facilité et énonçons donc sans ambages le théorème suivant : on ne sort pas de la caverne en allant à la taverne.

Alors que les possibles se détournent, la volonté s'apaise, devenue sans objet. C'est une forme paradoxale de réalisation : un devenir-chose. Il faut bien en venir à ceci : la perception de la pure identité à soi du réel, ce serait la mort elle-même. Alors, memento mori ? Certes, mais le réaliste, sous peine de devenir un croyant quelconque, ne peut décider positivement entre aucune de ces trois options post mortem : le pur nihil, la survie en Dieu ou toute autre troisième possibilité. Seul un Chateaubriand peut oser parler d'Outre-tombe et un Hugo l'entendre à sa table. En tous cas, ce dont il faut se souvenir, c'est que l'unicité du réel est un leurre car il est à la fois actuel et virtuel. De même, le réel n’est pas seulement réel, puisqu’il a été possible. Bref, le fait que les futurs soient contingents invalide le caractère exclusivement tautologique du réel. Oui, il ne peut être dit absolument identique à soi, sans inclure en lui-même la différence qu’il est devenu. De la définition restrictive de Rosset, on doit déduire ceci : le « réel » étant à la fois même et autre, il est identité de l’identité et de la différence, ce qui veut dire que sa théorie est logiquement contradictoire. Mais Rosset, pourtant, n’est pas hégélien…

On pourra malgré tout faire crédit à Rosset de l’assertion nietzschéenne, proférée dans Schopenhauer éducateur, selon laquelle une philosophie qui n’attriste personne est une philosophie sans grande valeur, et dont l'épitaphe peut servir à la tombe de l’université : « Elle n’a attristé personne. » Car de fait, la philosophie de Rosset est en mesure d'attrister ces quelques illusionnés qui sont, sinon les plus dangereux, du moins les plus désespérement appliqués : par exemple Boubouroche, pauvre cocu croqué par Courteline, ou Géronte, ce père éploré, déjà victime du fourbe Scapin, qui se demande ce que son fils est venu faire dans cette galère. Empressons-nous d’ajouter que sa philosophie est pourtant aussi une philosophie de la joie. Mais de la joie comme supplément irrationnel. La joie est miraculeuse ; sans raison, elle s’avère analogue à une sorte de grâce. Pour Rosset, il y a une absolue disjonction entre l’allégresse effectivement ressentie et la situation réelle, au besoin tragique. Le réel et la joie sont donc en état de pure déliaison. Faudra-t-il dire que la joie est irréelle, donc illusoire ? Ce serait faire montre de mauvais esprit. En effet, la joie est plutôt joie du réel, non pas joie de tel réel, mais que le réel soit tel qu’il est, c’est-à-dire tout bonnement réel. Pourquoi ? Patientons encore quelques instants.

Une nouvelle fois, remarquons que la philosophie de Rosset n’est pas une éthique. Elle n’est pas une science pratique des manières d’être en vue de la joie, car une telle éthique nécessite, pour sa part, une relation de causalité. Pour Rosset, le summun bonum n'a pas le sens que lui donne Cicéron par exemple, ce n’est pas la joie ou le bonheur, mais la vérité, en tant qu’absence de mensonge. Indéniablement, redisons-le, on a affaire à une morale. Il convient donc, pour être bon, c’est-à-dire être un noble tragique, de débusquer, non pas l’image ou la sensation plaisante, mais le simulacre, cette instance qui veut se substituer au réel. Avec Rosset, assertons tout de go : l'ersatz, c'est mauvais. Contre lui, osons affirmer qu'il arrive parfois que le dormeur dîne, et que le buveur délire. N'est pas Socrate qui veut. Mais quoi qu'il en soit, selon Rosset, il faut maintenir que toute joie advient par surcroît, aléatoirement. Il n’est pas question pour lui de créer des vérités et des possibilités de vie, de comprendre le lien entre le réel et la puissance, donc entre le réel et la joie, mais de pourchasser toutes les illusions, non pas parce qu’elles amoindrissent, mais parce qu’elles sont illégitimes. Ce n’est pas une joie de comprendre, mais une joie de détruire, pas une joie de marin, mais de « naufrageur », pas une joie de grand vivant, mais de sursitaire. Bref : cette joie est une joie de la soustraction, pas de l’addition.

Au sens purement logique, on l’a vu, se retrouvait aussi cette ambivalence. En effet, asserter la tautologie du réel, c’est affirmer aussi l’être nécessaire qu’il est devenu, de manière hasardeuse. C’est donc affirmer l’être lui-même. Mais l’affirmer ainsi, c’est affirmer par là même tous les étants effectifs. En cette approbation intégrale, il est vrai, Rosset est, prima facie, nietzschéen. Néanmoins, cela revient aussi à accorder l’être à l’imaginaire et au symbolique ainsi qu'à leurs ratés psychologiques que sont les illusions, illusions – est-il besoin d'y revenir – qu'il désapprouve. Approuver en désapprouvant ? Nous y reviendrons en coda. Que ces illusions soient de fausses croyances entre peu dans leur dévalorisation, puisqu’il suffit qu’elles soient simplement des croyances pour être disqualifiées. En effet, avoir une croyance est déjà par principe commettre une erreur, car on n’a pas besoin de croire pour que le réel soit tel qu’il est. On l’a dit, il est impossible de considérer l’appréhension du réel comme une attitude propositionnelle justifiée ou une éventuelle croyance vraie. Car pour cela, il faudrait que le réel soit représentable et donc qu’il y ait une possible adéquation entre un representamen et ce qui est réellement le cas. Or, selon Rosset, on ne sait pas ce qui est le cas (ce serait délirer), on sait juste ce qui ne l’est pas et que ce qui l’est, l’est tautologiquement.

La saisie du réel n’est donc pas pour lui de l’ordre de la croyance même rationnelle, mais du « sentiment », voire, plus noblement, de l’impiété pure et simple. Mais alors, le « réel » est le résultat d’une négation, il est ce qui reste, au terme inatteignable d’un procès infini de destruction des idoles, cadavre toujours à venir d'une victoire à la Pyrrhus. Une enquête certes de type sceptique ou zététique, jointe toutefois à un parti-pris résolument anti-pyrrhonien : l'existence même du réel tautologique est hors de doute. Mais à vrai dire, ce reliquat – le « réel » – n'est que postulé. Or ce qui est (dont les imaginations, symbolisations et illusions) est jugé en fonction du réel, qu’on pose mais ne connaît pas, que l’on ressent, mais obscurément. Finalement, ce « réel », n’est-ce pas ce que Platon, dans sa réfutation de Parménide, recherchait comme être du non-être ? Est-il absurde de prétendre que le non-être, c’est le réel de Rosset ? Et ce réel, n’est-ce pas une étrange inversion, voire la négation en personne ? En fait, le « sentiment » du réel invoqué par Rosset, n’est-ce pas tout simplement la réalité de son « sentiment » ? Et celui-ci, ineffable et incommunicable, ne peut-on, à bon droit, l'assimiler à un parangon sans substance, et donc, in fine, à une illusion de la conscience ? Ne devons-nous pas y voir un effet de cette paradoxale intuition du rien, liée, on l'a montré, à une dénaturation du possible ? Soyons pour notre part des réalistes conséquents : l'idée du rien n'est rien qu'une idée. De même, retournons cette phrase de Jules Verne contre Rosset qui l'utilisait, quant à lui, pour ridiculiser les faussaires d’arrière-mondes : « Je n’ai rien vu, et pourtant il y a quelque chose. » Rappelons aussi, à toutes fins utiles, cette assertion de la Logique du pire de Rosset : « si vous voulez être crus quand vous affirmez manquer de quelque chose, il vous faut dire ce dont vous manquez. » Nihil obstat ?

Il convient pour conclure de préciser un point supplémentaire. Le nihiliste n’est pas forcément malheureux, même s’il doit travailler à ne pas l’être. En effet, la Logique du pire, contrairement au Tractatus de Wittgenstein, nous apprend que « le tragique parlé est préférable au tragique silencieux ». De même, il n’est pas désespéré, mais, bien plutôt, désespère avec entrain. Il suffira, pour s’en convaincre, de citer le cas exemplaire de Cioran. Nul doute ici : il y a bien une joie de la destruction, et même si d’aucuns pourraient la qualifier de « joie mauvaise », il s’agit sans conteste, nous l’invoquions tout à l’heure, d’une « joie du réel ». Mais plus qu’une tonalité affective spécifique, nihilisme signifie d’abord réactivité. En effet, poser la négation comme ontologique, c’est effectuer un tour de passe-passe fort classique. Ironie de l’histoire : un illusionnisme hégélien ou vaguement sartrien… Car à ne conserver, par la tautologie, du symbolique que l’identité, la différence revient au galop, mais abâtardie. Ce n’est qu’en niant que le nihilisme est en mesure de faire advenir un fantôme d'affirmation. Toute méontologie est une méta-ontologie, pas une ontologie. De fait, le « réel » en tant que non-être nécessite ce qui est nié. A proprement parler, la négation n'advient qu’au niveau ontique ; chaque étant nié est remplacé par un autre étant, nommément celui qui en constitue la négation. Celle-ci est un cas particulier de la différence, qui, elle, est ontologique. L’être est l’être de ce qui devient, par différence. Rendons donc à Caton ce qui est à Caton et, si ce n'est à Bacchus ce qui est à Dionysos, du moins à César ce qui est à César. Oui, l’opposition, la négation, sont les plus faibles des différences, celles qui ne sont plus que ce qu'elles ne sont pas. C'est la différence devenue réellement impuissante, celle qui ampute subjectivement le possible et détruit ce qui est au nom du tragique, celle qui dit « non » ontologiquement pour dire « oui » ontiquement. Tout différemment, la plus puissante est celle qui, tout aussi digne et tragique, projette symboliquement et crée réellement, celle qui, disant « oui » ontologiquement, a le pouvoir de dire « non », ontiquement.

Thomas Duzer

00:00 | Lien permanent | Commentaires (29)

21/11/2007

Obiter dictum

« Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.

Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant ; et si certaines places paraissent lui être fermées, c’est qu’à ses yeux elles ne valent pas la peine d’être visitées. » (Baudelaire)

« Si la conception intuitive, entièrement objective, purifiée de tout vouloir, est la condition de la jouissance esthétique, à plus forte raison est-elle indispensable à la création des œuvres esthétiques. Tout bon tableau, toute poésie véritable porte l’empreinte de cette situation d’esprit. Car seuls les sentiments puisés dans la contemplation objective pure, ou directement excités par elle, contiennent le germe vivant d’où peuvent naître des productions vraies et originales, aussi bien en poésie et même en philosophie que dans les arts plastiques. Le punctum saliens de toute œuvre belle, de toute pensée grande ou profonde est une intuition entièrement objective. Or la condition d’une telle intuition est le silence complet de la volonté, qui ne laisse subsister dans l’homme que le pur sujet de la connaissance. Le génie n’est autre chose qu’une disposition à faire prévaloir cet état. » (Schopenhauer)

16:40 | Lien permanent | Commentaires (9)

09/11/2007

Perinde ac cadaver

« Tout ce qui s’opère par le medium de la représentation, c’est-à-dire de l’intellect – celui-ci fut-il développé jusqu’à la raison – n’est qu’une plaisanterie par rapport à ce qui émane directement de la volonté. » (Schopenhauer)

« Les passions de mon voisin sont infiniment moins à craindre que l'injustice de la loi, car les passions de ce voisin sont contenues par les miennes, au lieu que rien n'arrête, rien ne contraint les injustices de la loi. » (Sade)

*

« Qui garde le tyran quand il dort ? » (La Boétie)

On appelle « éliminativisme » la doctrine réductionniste selon laquelle il n’existe rien de tel que les états mentaux. C’est une assomption de certains chercheurs en sciences cognitives, dont la démonstration reste à faire, et qui s'apparente plutôt à un idéal indéfiniment programmatique. Le modèle, ici encore, est celui de la physique. En effet, celle-ci explique la diversité des phénomènes qui tombent sous sa juridiction par des interactions légales fondamentales entre des entités élémentaires. La physique est donc, de jure, apte à rendre compte des phénomènes biologiques dès lors que l’on convient que tout vivant est finalement un composé de particules élémentaires interagissant entre elles. Ainsi, n’existe-t-il pas de lois biologiques qui ne puissent être finalement réductibles à des lois chimiques puis physiques. Notons que d’éventuelles lois « émergentes » ou même « survenantes » se produisant à un niveau biologique resteraient des lois physiques. Bien entendu, cet empire de la physique ne va pas jusqu’à rendre tout concept biologique inutile. D’une manière générale et abstraction faite de phénomènes particuliers, les notions brutes de la physique fondamentale ne seraient d’aucune pertinence pour rendre compte des phénomènes spécifiquement biologiques, et ce ne serait-ce que pour des questions d’échelle. Ainsi, s’il fallait rendre compte d’un organisme et de ses modifications uniquement par le biais de ses fermions et de ses bosons, la tâche serait proprement interminable. En conséquence, même si, de facto, la biologie ne se réduit pas à la physique, en droit, elle le pourrait.

Notons bien que nous n’entrerons pas ici dans le débat de l’évolutionnisme. La théorie de l’évolution, en effet, constitue un paradigme heuristique bien plus qu’un concept proprement biologique et, moins encore, normatif. Ne parlons pas des avatars comme la sociobiologie qui transforme ce qui s’observe chez une espèce biologique, en quelque chose de souhaitable pour une autre. Nous ne croyons pas en effet que les fourmis devraient se doter de l’arme atomique ni que les termites auraient un intérêt immédiat à se rendre sur Mars. De même, il est bien évident que la prose légère qui voit dans l’évolution la sélection des « meilleurs » est une pure et simple plaisanterie. Sans rappeler, comme Calliclès ou Nietzsche, que les « faibles » se liguent rapidement contre le « fort », il est évident que tout processus adaptatif n’est qu’une adaptation à un milieu dont la modification, hasardeuse, ferait du « pire » d’aujourd'hui, le « meilleur » de demain, et, par gamètes interposées, le médiocre d'après-demain. Synchroniquement, la vue de l’aigle lui serait de peu d’utilité pour vivre comme une taupe, tandis que, diachroniquement, une apocalypse nucléaire ferait du scorpion le fleuron de l’évolution. Bref, s'il est possible de faire de l'adaptabilité une valeur, elle ne peut, sans absurdité, être un dogme à vocation idéologique. Finissons de digresser et abandonnons donc ici toute téléologie et, a fortiori, toute axiologie hâtive.

L’éliminativisme donc, se verrait dans la situation où les tendances rangées sous sa bannière pourraient jouer pour le mental le rôle de la physique pour la biologie, à savoir qu’il s’agirait de faire des sciences du cerveau le meccano sous-jacent des états dits « mentaux ». C’est en cela qu’elle est réductionniste. Mais il ne s’agit pas seulement, tel un physicien qui pourrait assimiler la foudre à quelque flux électronique, de réduire le phénomène « conscience » à un effet, mais aussi, après l’avoir expliqué, d’en nier l’existence. La neurologie ne devrait pas seulement expliquer la psychologie, mais aussi en dissoudre l'objet. Une douleur ne serait plus qu’un modus loquendi. Déflationniste, l’ontologie serait donc ici neurologique. Finalement, l’état mental n’existerait pas réellement : pure fiction, la conscience devrait conséquemment être éliminée. Il suffira donc de classer un Dennett par exemple (qui conserve un grain de raison en sauvant in extremis les attitudes propositionnelles) parmi ces fous qui expliquent ce qui n’est pas par ce qui n'est pas censé exister : une espèce de métaphysicien dogmatique du genre capitopède, donc. Soulignons encore que la conscience, dans cette optique, n’est même pas une illusion puisque une illusion qui ne serait pas une illusion de la conscience, ne serait pas même une illusion. Autrement dit, une doctrine qui ne serait pas, aussi, une idée ou un ensemble mental, mais seulement une suite de symboles vides de sens, ne serait qu’un fait d’aliénation. Non plus donc un « fantôme dans la machine », mais moins encore : la conscience comme une absence qui fait de nous, selon les propres termes de Dennett, des « zombies ». On le voit, si cette conception de la conscience comme néant pourrait, présentée à la hussarde, sembler sartrienne, elle en diffère toutefois absolument, faute de dialectique, donc de pensée.

Mais si la stricte voie éliminativiste paraît absurde, la voie réductionniste, quant à elle, apparaît plus raisonnable. Prima facie, pourquoi ne pas considérer que la conscience est un épiphénomène cérébral, donc que la neurologie est à la psychologie ce que la physique est à la biologie ? Pour une raison simple : cette hypothèse est incohérente. Car si le cerveau, ses protéines et ses protons sont bel et bien physiques, la conscience ne l’est pas. Point d’alarme : on n’invoque rien ici d’hors nature, ni encore moins de surnaturel. Car il est clair que le fait que la conscience soit à la fois naturelle et explicable dans son fonctionnement, ne revient pas à dire qu’elle est un phénomène physique. Pas de hauts cris : on ne se fait pas ici le chantre d’un quelconque spiritualisme. Oui, sachons demeurer matérialistes : si la conscience n’est pas physique, mais bien plutôt et comme on le soupçonnait depuis longtemps, tout bêtement psychique, rien n’empêche de la considérer comme une matière abstraite. A minima, soyons donc spinozistes et parallélistes, et voyons la pensée et l’étendue comme deux attributs de la nature qui expriment une seule et même réalité. Tout à l'heure, nous serons aussi cartésiens, mais seulement par provision.

Qu’y a-t-il d’incohérent à réduire le mental au cérébral, de la même manière que l’on réduit le biologique au physique ? C’est ce que nous suggérions à l’instant : que l’on puisse considérer comme une explication satisfaisante voire scientifique une explication ramenant une cellule à un ensemble de molécules puis d’atomes puis de quarks et autres électrons, ceci est hors de doute. Mais que vaudrait une explication qui dirait que cette joie particulière est une libération d’endorphine ou encore une luminescence dans la cartographie IRM en temps réel ? Pas grand-chose, assurément. Car de telles modélisations ne rendent pas compte de l’expérience, et ne remplissent donc pas le réquisit fondamental de toute théorie à prétention scientifique. En effet, une chose est de faire l’expérience de remarquer que le sujet présente un myosis, que telle zone de son cortex est activée, et qu’il émet tel son ou prononce telle suite de mots, une autre est de subir le choc douloureux d’une lumière trop vive en hurlant à l’imbécile qui vous a mis un faisceau lumineux dans l’œil un florilège à la fois spontané et ornithologique. Ainsi (quelle découverte...) toute description complète et réelle d’un phénomène impliquant la conscience ne peut-elle faire l’économie ni de la dimension objective, ni de la dimension subjective. Mais ne nous réjouissons pas trop vite : il existe une objectivité de la subjectivité et une subjectivité de l’objectivité. La psychologie introspective et projective, sans avoir, et c’est heureux, à verser dans le psychologisme, est en mesure d’établir des régularités entre idées et affects ou même de débusquer en son sein rien moins que la logique dite classique. De même, la neurobiologie n’est douée que de la perception qu’autorise son dispositif expérimental, appareillage qui s’avère être en fait l’analogue d’une fonction-sujet rudimentaire.

Ne soyons pas en cet instant des cartésiens honteux, mais sachons en être des rapides. En effet, un cogito furtif suffit à discréditer toute tentative réductionniste. Point n’est besoin ici d’une hiérarchisation ontologique entre pensée et étendue ; disons juste avec Sartre : « Il n'y a pour une conscience qu'une façon d'exister, c'est d'avoir conscience qu'elle existe ». Nous ne devons pas en déduire un quelconque « sujet », mais uniquement un domaine que l’on peut qualifier, en accord avec l’usage traditionnel mais erroné, de subjectif. C'est un domaine que la psychologie égologique et la phénoménologie entre autres, il est vrai, voudraient bien s’arroger, et qu’il s’agira donc de redéfinir drastiquement, sachant qu’il est, on l’a dit, de part en part, non seulement réel, mais objectif, et quoique l'on ait affaire à des qualia. C’est bien ce à quoi, après ce pénible exposé liminaire, il nous faut maintenant en venir : qu’est-ce que cette matière abstraite ?

On sait que Spinoza, qui ne fut pas cartésien et ne fit qu’utiliser la koinè du cartésianisme, faisait l’économie de son cogito : « l’homme pense ». Le mental humain n’est plus cette appréhension de l’esprit comme simple à la manière de Descartes, mais un mode de l’attribut infini qu’est la pensée qui, à ce titre, est parallèle dans son ordre et sa connexion au corps et donc, par là même, au cerveau, mode de l’étendue. On devra donc bannir toute causalité entre l’esprit et le corps, mais seulement établir une concomitance. La relation causale a lieu dans chacun des attributs. Ainsi, à proprement parler, si l’excitation du nerf optique induit certaines modifications électrochimiques dans le cortex, elle ne produit pas la vision. Pareillement, tel inhibiteur de la recapture de la sérotonine ou tel alcaloïde engendreront sans conteste une altération de la chimie des synapses, mais pas un changement d'humeur, qu'elle ne fera qu'accompagner. Inversement, si la profération d'une phrase et la contraction volontaire du poing seront bien synchrones d'une activation de l'aire de Broca, de celle de tels centres nerveux et de la variation du taux de certains neurotransmetteurs et neuromédiateurs, elles ne les produiront aucunement.

Débarrassons-nous d’un corollaire : ne pas voir, contrairement à la pente d'un Philip K. Dick par exemple, en son semblable (hypocrite ou non), un automate dépourvu de conscience, relève d’un acte de croyance, et même souvent de foi. Le solipsisme n’est finalement qu’un égoïsme, d'ailleurs le plus souvent dépressif. Sachons donc ne pas accorder à autrui ce qui manifestement fait défaut à chacun, à savoir un Ego (ou Moi) autre qu'imaginaire, mais laissons-lui ce qu'il partage avec toute chose, id est une individualité. Quant à la conscience, c’est un pur champ intensif auquel il serait fort peu occamien de vouloir lui refuser toute participation, même minime. Certes, comme le fait remarquer finement Wittgenstein, l’esprit d’autrui est comme une boîte dans laquelle on juge un peu vite qu’il y a le même « scarabée » que dans la sienne. Outre les soupçons qui ne peuvent manquer d’advenir à l’esprit de ses lecteurs quant aux motifs obscurs de cette subtile chasse au « scarabée » de son voisin, disons simplement que s’y promène toutefois bien un « insecte » (ou parfois, avouons-le, un arachnide), fut-il indéterminé. Bref, il n’y a pas d’Autre puisqu’il n’y a pas de Moi ; l’autre étant, en droit, non pas comme moi, mais moi.

La conscience en tant que champ intensif est un en-soi. Mais cet en-soi est aussi un pour-soi. Celui-ci est fondamentalement, et à la manière leibnizienne, une perspective. Au sein du champ intensif, tout moi est un complexe d’intensités déterminé. Mémoire totale, ce champ est singularisé à chaque instant : le moi ou ego, en tant que résultante, est un cas du pour-soi. Or si l’esprit est un, donc la conscience unifiée, il ne peut être adéquatement conçu, on l’a vu, comme pur punctum, du moins au sens cartésien. L’esprit a des parties, dont la composition signe un régime affectif variant de joies en tristesses qui correspondent à une augmentation ou une diminution de puissance, au cours du temps. Et si l’ego est bien le produit instantané d’un tel processus, sa genèse est perpétuellement sous-tendue par ces réarrangements idéels, donc affectifs. La conscience unifiée, l’esprit, qui recueille des effets, est la conséquence d’un inconscient infiniment plus vaste et labile, qui s’avère être la conscience en tant que telle, mais sans sujet.

On assiste avec la tentative lacanienne de logicisation puis de mathématisation de l’inconscient, à sa dépotentialisation, qui, ceteris paribus, est comparable au traitement cartésien de l’étendue, et à son évacuation corrélative de la notion de force. Les mathèmes et nœuds de Lacan seraient les topiques freudiennes desquelles auraient été soustraites les pulsions, qui sont, rappelons-le, « nos mythes ». Mais chez Freud, comme l’ont montré Deleuze et Guattari, l’inconscient reste encore tout pénétré des catégories de la représentation : un théâtre en lieu et place d’une usine. Car, en fait, qu’y voit-on à l’œuvre ? Au-delà même du Witz freudien ou des métaphores et autres métonymies entre chaînes signifiantes que le tropisme linguistique de Lacan met en avant, se font et se défont des liens, des associations entre éléments eux-mêmes divisibles et susceptibles de connexions variables et divergentes. Aucune partie n’est atomique, c’est-à-dire qu’aucune hiérarchisation n’y est applicable. Une série d’éléments connectés par un schéma narratif, tel qu’il arrive dans un rêve par exemple, sont en fait aussi des ensembles composés d’éléments, ad infinitum, ou du moins, et c’est le point, ad libitum. Tel x, par ses éléments, entre donc aussi, comme on peut le voir grâce à la méthode de l’association libre ainsi qu’à celle de l’interprétation, dans un autre réseau qui en fera le porteur d’un tout autre sens. Si la narration établit un rapport R entre x,y et z, ils sont inintelligibles comme tels car, si l’on suit les autres séries, par exemple une série qui s’origine de z vers ses éléments, l’on finira par retrouver x, x dont le sens n’est pas homogène à sa première occurrence en R(x,y,z). Bref, ce n’est pas des éléments que l’on peut inférer le sens de leur mise en rapport. Ce qui compte ici, c’est leur relation. Et celle-ci est un affect, une force de déformation déterminée au sein du champ intensif ; elle se manifeste à l’occasion de la perception actuelle de x, y et z dans ce champ particulier. Ce qui prévaut ici, c’est davantage le modèle de la Recherche proustienne, une variation continue entre éléments qui se charge progressivement de son histoire. D’une certaine manière, on peut alors affirmer que l’activité de l’esprit, en dernière analyse, n’a pas d’objet. Ou, plus exactement, pas d’objet adéquat, puisqu’il est acte pur. Il n’est tissé que de temps. Il est synthèse permanente : une histoire, pas une narration, fut-elle neurobiologique.

Reprenons. Si l’esprit, dont l’écume est consciente de soi, est bien fondamentalement une mémoire orientée, il peut bien, en première analyse, être vu comme un cône de Bergson dont la pointe est acte, et la base, pur inconscient ou virtualité essentielle. Force est de le constater, chaque cône a une topologie bridée. Son histoire induit des probabilités de passage variables entre différentes idées ou affections. Ici devenues nulles, là quasiment égales à un, comme dans le cas-limite du réflexe. On peut invoquer avec profit le modèle cartographique : certaines pentes ou denivelés dérivent de certains rapports entre cotes, même si la géomorphologie et la tectonique sont bien entendu ici nettement plus fluides (de moins en moins, toutefois, à mesure du passage du temps). Même le rêve à ses topoï. Et que dire des striures langagières ou des coulées que creusent les concaténations, habitus et raisonnements tout faits qui ont subi l’épreuve du feu... Si la logique de l’implication, par exemple, déclare une contiguïté, elle est en fait une idéalisation. La logique est celle des pensées les plus conscientes ; Gödel en a d'ailleurs fait les frais, corps et âme. On découvre bien plutôt des phénomènes que même les ressources des logiques exotiques et para-consistantes seraient bien en peine de décrire. Ainsi, tout événement, id est toute modalisation instantanée du moi, évoque-t-il un passé et ne se constitue que par lui.

La matière de chaque cône-ego est commune, mais elle s'avère être une singularisation barycentrique (mathématisable en droit), en tant qu’actualisation. Il faut donc concevoir un autre niveau de modélisation : un champ intensif d’idées-forces constellés de singularités qui sont, chacune, un cas de ce champ. Chaque singularité est donc elle-même prise dans la topologie du champ commun induite par la force de déformation de toutes les autres. Bridée en elle-même, ses degrés de liberté le sont aussi par l’espace intensif commun. Il n’y a ici aucun code total et isolé, puisque la topographie générale est purement et simplement la conséquence de chacun des points massiques qui peuplent le champ. On assiste non pas à un ordre central, mais à un phénomène de rétroaction réticulaire généralisée. Non pas donc un pouvoir global, individualisé et surnuméraire, mais, selon l'expression de Foucault, des rapports de forces locaux. Cette deuxième limitation de la plasticité du cône se surimpose à la première : c'est l’ensemble mouvant de ce qu’il faut désigner ici comme non-Soi, et qui se révèle être sa pars reactiva. Elle est bien celle du cône-ego singulier en ceci qu’elle est sienne, en tant que partie constituante de la force totale, mais elle en diffère en ceci que cette déformation est passive. Cette puissance à la fois interne et extérieure, c’est le Socius. Présent intégralement en aucun, il pèse intégralement, bien qu'inégalement, sur chacun. Etant donné que le Surmoi qu’il instaure par dissociation n’est qu’un miroitement vide, un reflet de rien fictionnant l’Autre, on doit en déduire abruptement que le Socius n’est en fait – c'est l'évidence même – rien d’autre que la non-maîtrise du Soi.

Thomas Duzer

14:00 | Lien permanent | Commentaires (12)

08/11/2007

Collapse#3

Après un léger retard, le troisième numéro de la revue Collapse, 'Unkown Deleuze', est disponible depuis le début de cette semaine. Ce samedi, il le sera chez Vrin, à Paris, place de la Sorbonne.

Comme à l'accoutumée, nous proposerons ici une traduction française de l'un des articles de Collapse. Nous avons choisi cette fois le texte de Mackay sur les rapports de la polyagogie de Xenakis avec l'empirisme transcendantal deleuzien, qu'illustre la partition électronique de Blackest Ever Black par Hasswell & Hecker.

16:15 | Lien permanent | Commentaires (1)

07/11/2007

De omnibus dubitandum

« Un homme qui dort, tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. » (Proust)

« Philosophie occidentale : l’homme y est systématiquement envisagé, par rapport au monde, dans son écart maximum. Tous les états où cette sensation antagoniste se relâche : sommeil, rêve, états mystiques, contemplatifs ou végétatifs, sentiment de participation ou d’identification des civilisations sauvages, ou de certaines maladies mentales, ont été par elle opiniâtrement dévalués. » (Gracq)

« Et, comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul selon les différents points de vue de chaque monade. » (Leibniz)

« Est-ce que, par hasard, on m’aurait changée au cours de la nuit ? Réfléchissons : étais-je identique à moi-même lorsque je me suis levée ce matin ? Je crois bien me rappeler m’être sentie un peu différente de l’Alice d’hier. Mais, si je ne suis pas la même, il faut se demander alors qui je peux bien être ? Ah, c’est là le grand problème ! » (Carroll)

« Lorsqu'on commence à se demander si les cheminées que nous voyons à travers la fenêtre sont en carton-pâte, c'est très mauvais signe. » (Rosset)

« Supposez qu'il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre n'importe quelle expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues excellant dans la duperie pourraient stimuler votre cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train d'écrire un grand roman, de vous lier d'amitié, ou de lire un livre intéressant. Tout ce temps-là, vous seriez en train de flotter dans un réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. [...] Bien sûr, une fois dans le réservoir vous ne saurez pas que vous y êtes ; vous penserez que tout arrive véritablement. » (Nozick)

« D'ALEMBERT. [...] Qu'est-ce que cette volonté, qu'est-ce que cette liberté de l'homme qui rêve ? » (Diderot)

19:00 | Lien permanent | Commentaires (2)

06/11/2007

Pro mundi beneficio

« La conscience, cette petite étincelle de feu divin » (Washington)

Il vous est évidemment possible d'attendre le départ de N.S. avant de vous y rendre, mais je vous encourage vivement à aller admirer l'exceptionnelle recollection de 165 tableaux de Turner à la distinguée National Gallery of Art de Washington. Cette exposition prend fin le 6 janvier prochain, mais elle s'établira ensuite à Dallas (du 10 février au 18 mai au Museum of Art) puis, pour l'été 2008, au MET de New York (du 24 juin au 21 septembre). Le catalogue de l'exposition est une merveille ; soit dit en passant, et peut-être est-ce dû au sponsoring de The Bank of America, son prix est nettement plus compétitif que celui d'un éventuel équivalent estampillé RMN, tandis que la visite, elle, est carrément gratuite. Le site de l’exposition est ici.

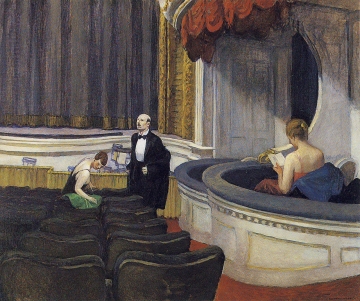

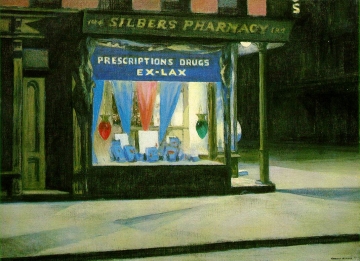

Et dans l'autre bâtiment de la National Gallery : « This is the first comprehensive survey of Edward Hopper's career to be seen in American museums outside New York in more than 25 years. » On s'aperçoit d'ailleurs qu'outre le « petit pan de mur » (son dernier tableau, ci-dessous, est poignant), chez Hopper, l'apposition des jaunes et des bleus rappelle clairement Vermeer, et notamment le Mistress and Maid de la Frick Collection.

16:45 | Lien permanent | Commentaires (11)