30/04/2005

Antiphonaire (intermède)

Socrate affirme que la démocratie est la dictature de l'ignorance. Il est clair que ceci n'implique pas que l'oligarchie soit l'anarchie du savoir, ni d'ailleurs le contraire. Toute véridiction suppose une nomothétie, et toute logique une dialectique, cette science des hommes libres. C'est pourquoi Nietzsche asserte que :

1. La vérité est une créature bonasse aimant ses aises.

2. Par-delà Bien et Mal ne signifie pas par-delà le bon et le mauvais.

Europe endless

Endless endless endless endless

Europe endless

Endless endless endless endless

Life is timeless

Europe endless

Life is timeless

Europe endless

Europe endless

Endless endless endless endless

Europe endless

Endless endless endless endless

Parks, hotels and palaces

Europe endless

Parks, hotels and palaces

Europe endless

Promenades and avenues

Europe endless

Real life and postcard views

Europe endless

Europe endless

Endless endless endless endless

Europe endless

Endless endless endless endless

Elegance and decadence

Europe endless

Elegance and decadence

Europe endless

(Kraftwerk)

00:20 | Lien permanent | Commentaires (0)

29/04/2005

Badiouserie

Badiou, Deleuze. La clameur de l'être :

« Deleuze m'a écrit un jour, en lettres majuscules : "immanence = univocité". Mais de quoi s'agit-il ? Il s’agit que l’impropriété de l’être ne soit rien d’autre que la défection des propriétés par leur virtualisation ; et qu’inversement les propriétés de l’étant ne soient rien d’autre que le simulacre terminal de leur actualisation. Alors, l’être est dépropriation du propre de la propriété, mais aussi appropriation de sa propre impropriété. L’être ainsi est-il le mouvement neutre du Tout, tel qu’en lui-même advient le partage des étants selon l’impartageable, ou l’indiscernable, du mouvement qui les disjoint. »

PS :

A propos de la philosophie de Badiou, on peut lire le brillant texte de Béotien, intitulé Au Château de la pureté.

11:45 | Lien permanent | Commentaires (0)

28/04/2005

Tertium datur

La reductio ad absurdum est un mode de démonstration classique, déjà présent dans les Eléments d'Euclide.

Il consiste en ceci : si l'on veut prouver la fausseté d'une proposition, on montre que la supposer vraie entraîne contradiction. Ce qui peut s'écrire : non(non(P)) => P.

Néanmoins, ce raisonnement implique l'équivalence entre nier deux fois et affirmer. Outre l'opposition des nietzschéens, ce mode de pensée rencontre également celle des disciples de Kronecker, Poincaré, Brouwer et Heyting, c'est-à-dire celle des intuitionnistes. Pour eux, un théorème d'existence doit être démontré par une construction explicite, ce que le raisonnement par l'absurde ne fait pas. La disjonction entre "vrai" et "démontrable", chère aux platoniciens, est balayée.

Ainsi, l'une des conséquences marquantes de cette doctrine est-elle la remise en cause du principe du tiers-exclu qui, pour Aristote, découlait naturellement de celui de non contradiction. Le principe du tiers-exclu édicte en effet que si une proposition P n'est pas vraie, elle est fausse et inversement : tertium non datur.

Y aurait-il alors une troisième valeur de vérité, quelque chose qui ne serait ni vrai ni faux ? Oui, il existe l'indécidable et l'intuitionniste refuse l'axiome du choix, non constructif.

16:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

26/04/2005

La nature du lieu

Dans la Critique de la raison pure, Kant expose les errances de la raison lorsqu'elle tente de dépasser les bornes de l'expérience. S'ensuivent ce qu'il nomme les antinomies de la raison pure. Tel est par exemple le premier conflit des idées transcendantales :

Thèse : Le monde a un commencement dans le temps et il est aussi limité dans l'espace.

Antithèse : Le monde n'a ni commencement dans le temps, ni limite dans l'espace, mais il est infini aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Pour Kant, ce dilemme est indécidable. Cependant, si l'on prend au sérieux les mathématiques ou plus exactement la théorie des ensembles, les choses changent. Selon cette dernière en effet, l'auto-appartenance est prohibée, un ensemble ne peut appartenir à lui-même. Corollaire : il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles. Le monde n'est pas clos ; le Tout n'existe pas. Ce qui se dit aussi : "l'étant en totalité" est un non-sens. Donc, si à la manière d'un Badiou l'on pose que mathématiques et ontologie sont réciprocables (ce qui est une thèse non sur l'être mais sur le discours), alors c'est en faveur de l'antithèse qu'il faut trancher. C'est-à-dire : le monde n'a ni commencement dans le temps, ni limite dans l'espace, mais il est infini aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Ou, comme le dit Lucrèce :

« Telle est donc la nature du lieu, du gigantesque espace :

S'ils glissaient pour toujours entraînés par le temps,

Les éclairs n'en verraient jamais la distance réduite,

Tout l'énorme réservoir des choses est ouvert

En toutes directions. »

19:15 | Lien permanent | Commentaires (0)

24/04/2005

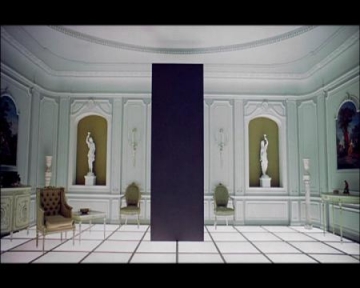

Ptyx

« Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx,

L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore,

Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix

Que ne recueille pas de cinéraire amphore.

Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx,

Aboli bibelot d’inanité sonore,

(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx

Avec ce seul objet dont le Néant s’honore).

Mais proche de la croisée au nord vacante, un or

Agonise selon peut-être le décor

Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Elle, défunte nue en le miroir, encor

Que, dans l’oubli formé par le cadre, se fixe,

De scintillations sitôt le septuor. »

(Mallarmé)

19:35 | Lien permanent | Commentaires (0)

22/04/2005

Haut mal

« Qu'importe qu'il s'agisse d'un état de tension anormale, puisque le résultat [...] apparaît comme le plus haut point d'harmonie et de beauté, qu'il procure un sentiment inouï, insoupçonné jusqu'alors, de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion [...] avec la plus haute synthèse de la vie ? » (Dostoïevski, L'Idiot)

La neuro-imagerie montrerait que, lors de la crise épileptique, se produirait, entre autres, une étrange symétrie de l'activité cérébrale.

D'abord, l'orage. Et puis, au centre, ça éclate comme des soleils.

La symétrie est-elle l'extase de la pensée ?

17:20 | Lien permanent | Commentaires (0)

20/04/2005

Le paradoxe de Russell

Tout ce que l'on pouvait subsumer sous une propriété, Frege croyait pouvoir en faire un ensemble. Mais Russell démontra qu'à toute formule ne correspond pas l'ensemble des termes pour lesquels celle-ci est vraie ou démontrable.

Russell considère en effet cette propriété : "un ensemble qui n'est pas élément de lui-même". Ceci est banal ; par exemple, l'ensemble des nombres entiers n'est pas un nombre entier.

Soit P l'ensemble de tous les x tels que x n'est pas élément de lui-même.

1. Si P se contient lui-même comme élément, alors il possède la propriété qui définit ses éléments, c'est-à-dire qu'il ne contient pas lui-même comme élément.

2. Si P ne se contient pas lui-même comme élément, alors il possède la propriété qui définit ses éléments, donc il est élément de lui-même.

Ainsi obtient-on l'équivalence entre un énoncé et sa négation, ce qui est absurde ; les principes logiques sont manifestement violés.

L'ensemble P excède le langage, il est d'une certaine manière "trop grand" pour lui. N'a-t-on affaire ici qu'à une inconsistance logique ? Ou n'est-ce pas plutôt le signe de l'absolu ? Cantor, pour sa part, le croyait. Il voyait dans ce caractère intotalisable, dans cette impossibilité à concevoir sans contradiction des ensembles tels que P la manifestation non du transfini mais de l'absolument infini. Selon Cantor, là est le lieu même de Dieu.

22:15 | Lien permanent | Commentaires (0)

18/04/2005

Silence

« Il lui fut donné la musique invisible

qui est un don du temps et qui dans le temps cesse ;

il lui fut donné la tragique beauté,

il lui fut donné l'amour, cette chose terrible. »

(Borges)

23:25 | Lien permanent | Commentaires (0)

16/04/2005

L'Un-Mal

Chez Plotin, tout émane de l'Un. Ainsi le monde matériel dérive-t-il de l'Un à travers l'âme. Or, le monde présente en lui des formes variées du Mal. L'âme, expression de l'Un, donc du Bien selon Plotin, produirait-elle le Mal ? Dans les Ennéades, la matière est décrite comme le Mal absolu. Mais la matière étant une production de l'Un, faut-il affirmer que le Mal absolu est produit par le Bien absolu ? N'est-ce pas une contradiction manifeste de ce monisme ?

Pour examiner la nature du Mal, Plotin commence par définir son opposé, le Bien. Celui-ci se rapporte à la mesure, la forme, l'indépendance, la perfection. Il est ce qui est "au-delà de l'être" ou ce qui est "l'être", c'est-à-dire l'être parfait de la réalité intelligible. En tant que contraire du Bien, le Mal peut donc être dit non-être, non pas en tant qu'inexistant mais en tant que contraire du mode d'existence parfait qui est dans l'âme, dans l'intellect et dans l'Un. "Car on pourrait déjà atteindre une notion de ceci [le Mal] comme un manque de mesure par rapport à la mesure, et un manque de limite par rapport à la limite, et une absence de forme par rapport à ce qui forme, et une insuffisance permanente par rapport à ce qui est indépendant, toujours indéterminé; stable en aucune façon, affecté de toutes manières, inachevé, indigence totale." (Ennéades, I,8,3) Pour Plotin, ce dont la nature correspond à cette description, c'est-à-dire absence de forme, c'est la matière ; la matière est donc le Mal absolu. Ainsi les maux relatifs sont-ils les corps constitués de matière, les âmes affectées par l'hybris. Notons que le corps n'est pas mauvais par essence mais en ceci qu'il contient de la matière qui s'oppose à la forme.

Le Mal est donc manque, privation. Mais cette absence est présente. Le paradoxe n'est pas résolu. Comment le Mal absolu peut-il dériver du Bien absolu ? Il y a un absolu de trop. On invoquerait inutilement la série des niveaux de perfection que suppose la théorie de la dérivation. En effet, la matière, le Mal absolu, est non seulement le terme de la dérivation mais aussi son résultat.

Le Mal viendrait-il de l'âme ? "Désirant être en rapport avec elle-même, elle fait ce qui suit, une image d'elle-même, le non-être, marchant dans le vide, pour ainsi dire, et devenant plus indéterminée. Et l'image de ceci, l'indéterminé, est complètement sombre, car elle est irrationnelle et inintelligible dans son ensemble et à une longue distance de l'être. Etant au milieu, [l'âme] est à sa place, mais regardant à nouveau comme un second coup d'oeil, elle façonne l'image et va vers le plaisir." (Ennéades, III,9,3)

Mais nous restons dans une aporie. Si c'est l'âme qui produit le Mal, elle produit la matière. Mais si c'est la matière qui corrompt l'âme, comment, à l'origine, l'âme qui la produit aurait-elle pu donc être viciée ?

On pourrait pourtant risquer une hypothèse. Dans cette optique, la matière serait plutôt cette distance que l'âme crée ex nihilo en se scindant pour se contempler elle-même au lieu de se concentrer en soi vers l'hypostase supérieure plus proche de l'Un-Bien, l'intellect. Au sein d'un tel monisme, que l'absolu, l'Un, soit Bien plutôt que Mal dépend en définitive du mouvement centripète ou centrifuge de l'âme en tant qu'absolument libre.

16:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

14/04/2005

Artaud, maître zen ?

« Pas de bouche. Pas de langue. Pas de dents. Pas de larynx. Pas d'oesophage. Pas d'estomac. Pas de ventre. Pas d'anus. Je reconstruirai l'homme que je suis. » (Artaud, 84, 1948)

« Il n'y a pas de formes, pas de sensation, pas de perception, pas de mémoire, pas de conscience ; pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez, pas de langue, pas de corps, pas d'esprit ; nulle apparence, nul son, nulle odeur, nul goût, nulle impression, nulle pensée ; nulle trace de perception, de l'oeil à la conscience conceptuelle ; nulle causalité, de l'ignorance jusqu'au vieil âge et à la mort, et nulle fin à la causalité, nulle origine, nul relief, nul chemin ; nulle connaissance, nulle réalisation et nulle non réalisation. » (Dôgen, Shôbôgenzô, 1242)

18:05 | Lien permanent | Commentaires (0)

12/04/2005

L'homme noble

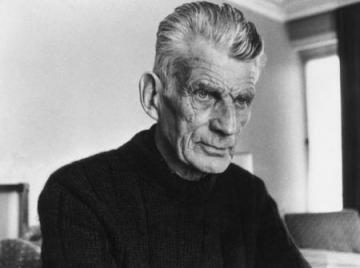

Cioran, Beckett - Quelques rencontres in Exercices d’admiration :

« Pour deviner cet homme séparé qu’est Beckett, il faudrait s’appesantir sur la locution "se tenir à l’écart", devise tacite de chacun de ses instants, sur ce qu’elle suppose de solitude et d’obstination souterraine, sur l’essence d’un être en dehors, qui poursuit un travail implacable et sans fin. On dit, dans le bouddhisme, de celui qui tend vers l’illumination, qu’il doit être aussi acharné que "la souris qui ronge un cercueil". Tout véritable écrivain fournit un effort semblable. C’est un destructeur qui ajoute à l’existence, qui l’enrichit en la sapant.

"Le temps que nous avons à passer sur terre n’est pas assez long pour que nous l'employions à autre chose qu'à nous-mêmes." Ce propos d’un poète s’applique à quiconque refuse l’extrinsèque, l’accidentel, l’autre. Beckett ou l’art inégalé d’être soi. Avec cela, nul orgueil apparent, nul stigmate inhérent à la conscience d’être unique : si le mot d’aménité n’existait pas, on aurait dû l’inventer pour lui. Chose à peine croyable, voire monstrueuse : il ne débine personne, il ignore la fonction hygiénique de la malveillance, ses vertus salutaires, sa qualité d’exutoire. Je ne l’ai jamais entendu déchirer amis ni ennemis. C’est là une forme de supériorité pour laquelle je le plains, et dont inconsciemment il doit souffrir. Si on m’empêchait de médire, quels troubles et quels malaises, quelles complications en perspective !

Il ne vit pas dans le temps mais parallèlement au temps. C’est pour cela qu’il ne m’est jamais venu à l’esprit de lui demander ce qu’il pensait de tel ou tel événement. Il est un de ces êtres qui font concevoir que l’histoire est une dimension dont l’homme aurait pu se passer.

Serait-il pareil à ses héros, n’aurait-il donc connu aucun succès, qu’il serait exactement le même. Il donne l’impression de ne pas vouloir s’affirmer du tout, d’être également étranger à l’idée de réussite et d’échec. "Qu’il est difficile de le déchiffrer ! Et quelle classe il a !" C’est ce que je me dis chaque fois que je pense à lui. Si par impossible il ne cachait aucun secret, il ferait encore à mes yeux figure d’Impénétrable.

Je viens d’un coin d’Europe où les débordements, le débraillé, la confidence, l’aveu immédiat, non sollicité, impudique est de rigueur, où l’on connaît tout de tous, où la vie en commun se ramène à un confessionnal public, où le secret précisément est inimaginable et où la volubilité confine au délire.

Cela seul suffirait à expliquer pourquoi je devais subir la fascination d’un homme surnaturellement discret.

L’aménité n’exclut pas l’exaspération. A un dîner chez des amis, comme on le pressait de questions inutilement savantes sur lui et sur son œuvre, il se réfugia dans un mutisme complet et finit même par nous tourner le dos - ou presque. Le dîner n’était pas encore terminé, qu’il se leva et partit, concentré et sombre, comme on peut l’être avant une opération ou un passage à tabac.

Il y a cinq ans environ, l’ayant rencontré par hasard rue Guynemer, comme il me demandait si je travaillais, je lui répondis que j’avais perdu le goût du travail, que je ne voyais pas la nécessité de me manifester, de "produire", qu’écrire m’était un supplice... Il en parut étonné, et je fus plus étonné encore quand, à propos d'écrire justement, il parla de joie. A-t-il vraiment employé ce mot ? Oui, j’en suis certain. Au même instant, je me rappelai que, lors de notre première rencontre, dix ans plus tôt, à la Closerie des Lilas, il m'avait avoué sa grande lassitude, le sentiment qu’il avait qu'on ne pouvait plus rien tirer des mots.

... Les mots, qui les aura aimés autant que lui ? Ils sont ses compagnons, et son seul soutien. Lui qui ne se prévaut d’aucune certitude, on le sent bien solide au milieu d’eux. Ses accès de découragement coïncident sans doute avec les moments où il cesse de croire en eux, où il se figure qu’ils le trahissent, qu’ils le fuient. Eux partis, il reste démuni, il n’est de nulle part. Je regrette de n’avoir pas marqué et démombré tous les endroits où il se rapporte aux mots, où il se penche sur les mots "gouttes de silence à travers le silence", comme il est dit à leur sujet dans L’Innommable. Symboles de la fragilité convertis en assises indestructibles.

Le texte français Sans s’appelle en anglais Lessness, vocable forgé par Beckett, comme il a forgé l’équivalent allemand Losigkeit.

Ce mot de Lessness (aussi insondable que l’Ungrund de Bœhme) m’ayant envoûté, je dis un soir à Beckett que je ne me coucherais pas avant d’en avoir trouvé en français un équivalent honorable... Nous avions envisagé ensemble toutes les formes possibles suggérées par sans et moindre. Aucune ne nous avait paru approcher de l’inépuisable Lessness, mélange de privation et d’infini, vacuité synonyme d’apothéose. Nous nous séparâmes plutôt déçus. Rentré à la maison, je continuai à tourner et retourner dans mon esprit ce pauvre sans. Au moment où j’allais capituler, l’idée me vint qu’il fallait chercher du côté du latin sine. J’écrivis le lendemain à Beckett que sinéité me semblait le mot rêvé. Il me répondit qu’il y avait pensé lui aussi, peut-être au même instant. Notre trouvaille cependant, il faut bien le reconnaître, n’en était pas une. Nous tombâmes d’accord qu’on devait abandonner l’enquête, qu’il n’y avait pas de substantif français capable d’exprimer l’absence en soi, l’absence à l’état pur, et qu’il fallait se résigner à la misère métaphysique d’une préposition.

Avec les écrivains qui n’ont rien à dire, qui n’ont pas un monde à eux, on ne parle que litterature. Avec lui, très rarement, en fait presque jamais. N’importe quel sujet quotidien (difficultés matérielles, ennuis de toutes sortes) l’intéresse davantage - dans la conversation bien entendu. Ce qu’il ne peut en tout cas pas tolérer, ce sont des questions comme: croyez-vous que telle ou telle œuvre soit appelée à durer ? que tel ou tel mérite la place qu’il a ? Entre X et Y, lequel survivra, lequel est le plus grand ? Toute évaluation de ce genre l’excède et le déprime. "A quoi rime tout ça ?", me dit-il après une soirée particulièrement pénible où, à table, la discussion avait ressemblé à une version grotesque du Jugement dernier. Lui-même évite de se prononcer sur ses livres et ses pièces : ce qui lui importe, ce ne sont pas les obstacles vaincus mais les obstacles à vaincre : il se confond totalement avec ce qu’il est en train de faire. Si on l’interroge sur une pièce, il ne s’arrêtera pas sur le fond, sur la signification mais sur l’interprétation dont il se représente les moindres détails, minute par minute, j’allais dire seconde par seconde. Je n’oublierai pas de sitôt le brio avec lequel il m’expliqua les exigences auxquelles doit satisfaire l’actrice qui veut jouer Not I, où une voix haletante domine seule l’espace et s’y substitue. Quel éclat dans ses yeux lorsqu’il voyait cette bouche infime et pourtant envahissante, omniprésente ! On aurait dit qu’il assistait à l’ultime métamorphose, à la suprême dégringolade de la Pythie !

Ayant été toute ma vie un amateur de cimetières et sachant que Beckett les aimait aussi (Premier amour, on s’en souvient, commence par la description d’un cimetière, lequel, par parenthèse, est celui de Hambourg), je lui parlai l’hiver dernier, avenue de l’Observatoire, d’une visite récente au Père-Lachaise et de mon indignation de ne pas trouver Proust sur la liste des "personnalités" qui y sont enterrées. (Le nom de Beckett, soit dit en passant, je le découvris pour la première fois, il y a une trentaine d’années à la Bibliothèque américaine, un jour que je tombai sur son petit livre sur Proust.) Je ne sais comment nous en vînmes à Swift, encore que, à bien y réfléchir, le passage n’eût rien d’anormal, vu le caractère funèbre de sa raillerie. Beckett me dit qu’il était en train de relire les Voyages, et qu’il avait une prédilection pour le "Pays des Houyhnhnms", tout spécialement pour la scène où Gulliver est fou de terreur et de dégoût à l’approche d’une femelle Yahoo. Il m’apprit - et ce fut pour moi une grande suprise, une grande déception surtout - que Joyce n’aimait pas Swift. D’ailleurs, ajouta-t-il, Joyce, contrairement à ce qu’on pense, n’avait nul penchant pour la satire." Il ne se révoltait jamais, il était détaché, il acceptait tout. Pour lui, il n’y avait aucune différence entre la chute d’une bombe et la chute d’une feuille..."

Merveilleux jugement qui, par son acuité et sa densité étrange, m’évoque celui d’Armand Robin, en réponse à la question que je lui posai un jour : "Pourquoi, après avoir traduit tant de poètes, ne vous êtes-vous pas laissé tenter par Tchouang-tseu, le plus pénétré de poésie de tous les sages ? " - " J’y ai pensé souvent, me répliqua-t-il, mais comment traduire une œuvre qui n’est comparable qu’au paysage dénudé du nord de l ‘Écosse ?"

Depuis que je connais Beckett, combien de fois ne me suis-je pas interrogé (interrogation obsédante et assez stupide, j’en conviens) sur le rapport qu’il peut bien entretenir avec ses personnages. Qu’ont-ils de commun ? Imagine-t-on disparité plus radicale ? Faut-il admettre que non seulement leur existence mais la sienne aussi, baigne dans cette "lumière de plomb " dont il est fait état dans Malone meurt ? Plus d’une de ses pages m’apparaît comme un monologue après la fin de quelque période cosmique. Sensation d’entrer dans un univers posthume, dans quelque géographie rêvée par un démon, déchargé de tout, même de sa malédiction ! Des êtres qui ignorent s’ils sont encore vivants, en proie à une fatigue immense, à une fatigue qui n’est pas de ce monde (pour employer un langage qui va à l’encontre des goûts de Beckett), tous conçus par un homme qu’on devine vulnérable et qui porte par pudeur le masque de l’invulnérabilité, j’eus il n’y a pas longtemps, en un éclair, la vision des liens qui les unissaient à leur auteur, à leur complice... Ce que je vis, ce que je sentis plutôt, en cet instant-là, je ne saurais le traduire en une formule intelligible. Il n’empêche que depuis, le moindre propos de ses héros me rappelle les inflexions d’une certaine voix... Mais je me hâte d’ajouter qu’une révélation peut être aussi mensongère qu’une théorie.

Dès notre première rencontre, je compris qu’il était arrivé devant l’extrême, qu’il avait peut-être commencé par là, par l’impossible, par l’exceptionnel, par l’impasse. Et ce qui est admirable est qu’il n’a pas bougé, que, parvenu d’emblée devant un mur, il persévère aussi vaillant qu’il a toujours été : la situation limite comme point de départ, la fin comme avènement ! De là ce sentiment que son monde à lui, ce monde crispé, agonisant, pourrait continuer indéfiniment, alors même que le nôtre viendrait à disparaître.

Je ne suis pas spécialement requis par la philosophie de Wittgenstein mais j’ai une passion pour l’homme. Tout ce que je lis sur lui a le don de me remuer. Plus d’une fois j’ai trouvé des traits communs entre lui et Beckett. Deux apparitions mystérieuses, deux phénomènes dont on est content qu’ils soient si déroutants, si inscrutables. Chez l’un et chez l’autre la même distance des êtres et des choses, la même inflexibilité, la même tentation du silence, de la répudiation finale du verbe, la même volonté de se heurter à des frontières jamais pressenties. En d’autres temps, ils auraient été attirés par le Désert. On sait maintenant que Wittgenstein avait, à un certain moment, envisagé d’entrer dans un couvent. Quant à Beckett, on l’imagine très bien, quelques siècles en arrière, dans une cellule toute nue, non entachée du moindre décor, même pas d’un crucifix. Je divague ? Qu’on se rappelle alors le regard lointain, énigmatique,"inhumain" qu’il a sur certaines photos.

Nos commencements comptent, cela s’entend ; mais nous ne faisons le pas décisif vers nous-mêmes que lorsque nous n’avons plus d’origine, et que nous offrons tout aussi peu de matière à une biographie que Dieu... Il est important et il n’est pas important du tout que Beckett soit Irlandais. Ce qui est sûrement faux, c’est de soutenir qu’il est le "type même de l’Anglo-Saxon". Rien en tout cas ne saurait lui déplaire davantage. Est-ce le mauvais souvenir qu’il garde de son séjour d’avant-guerre à Londres ? Je le soupçonne de taxer les Anglais de "vulgaires". Ce verdict qu’il n’a pas formulé mais que je formule à sa place comme un raccourci de ses réserves, sinon de ses ressentiments, je ne pourrais pas le prendre à mon compte, et cela d’autant plus que, illusion balkanique peut-être, - les Anglais m’apparaissent comme le peuple le plus dévitalisé et le plus menacé, donc le plus raffiné, le plus civilisé.

Beckett qui, fort curieusement, se sent en France tout à fait chez lui, n’a en réalité aucune affinité avec une certaine sécheresse, vertu éminemment francaise, mettons parisienne. N’est-il pas significatif qu’il ait mis Chamfort en vers ? Non pas tout Chamfort, il est vrai, mais seulement quelques maximes. L’entreprise, remarquable en elle-même et du reste presque inconcevable (si l’on songe à l’absence du souffle lyrique qui caractérise la prose squelettique des moralistes), équivaut à un aveu, je n’ose dire à une proclamation. C’est toujours malgré eux que les esprits secrets trahissent le fond de leur nature. Celle de Beckett est si imprégnée de poésie qu’elle en est indistincte.

Je le crois aussi volontaire qu’un fanatique. Même si le monde croulait, il n’abandonnerait pas le travail en cours ni ne changerait de sujet. Dans les choses essentielles, il est certainement ininfluençable. Pour tout le reste, pour l’inessentiel, il est sans défense, probablement plus faible que nous tous, plus faible même que ses personnages... Avant de rédiger ces notes, je m’étais proposé de relire ce que, dans des perspectives différentes, Maître Eckhart et Nietzsche ont écrit sur "l’homme noble". - Je n’ai pas exécuté mon projet, mais je n’ai pas oublié un seul instant que je l’avais conçu. »

17:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

10/04/2005

Retour éternel

« Hier n’est pas un jalon que nous aurions dépassé, c’est un caillou des vieux sentiers rebattus des années qui fait partie de nous irrémédiablement, que nous portons en nous, lourd et menaçant. » (Beckett)

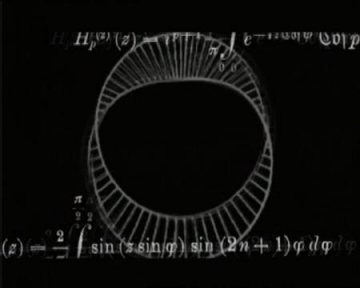

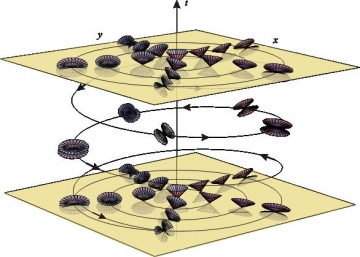

A partir de son arrivée aux États-Unis en 1940, Gödel délaisse la théorie des ensembles pour étudier la relativité. A Princeton, il prend l'habitude de longues promenades avec Einstein durant lesquelles ils conversent au sujet des implications philosophiques de leurs travaux. C'est ainsi que Gödel en vient à concevoir que le voyage dans le temps est possible dans le cadre des équations de la relativité générale d'Einstein : « En faisant en fusée un voyage circulaire dont la courbure est suffisamment grande, il est possible, dans ces mondes, d'atteindre n'importe quelle région du passé, du présent et du futur et de revenir, exactement comme il est possible dans d'autres mondes d'atteindre des points distants dans l'espace. » (A remark about relationship between relativity and idealistic philosophy*, 1949)

Si la matière est adéquatement disposée dans l'espace-temps, alors peut se produire une courbe fermée de genre temps. Celle-ci peut concerner soit une partie soit la totalité de l'univers. Bien plus, il est concevable que chacun des points de l'univers comprenne des boucles temporelles. D'abord calculées dans un espace statique, ces courbes fermées de genre temps seront généralisées par Gödel à un espace en expansion.

A priori, la théorie de la relativité semble interdire de telles trajectoires fermées. En effet, la trajectoire d'un point est restreinte par un cône de lumière dont il constitue le sommet. Puisque la vitesse maximale de l'information est celle de la lumière, l'ensemble des événements avec lesquels il peut communiquer est limité au volume intérieur du cône. Néanmoins, chaque point situé dans le cône est lui-même le sommet d'un autre cône de même caractéristique angulaire mais qui peut être incliné par rapport au premier par la médiation d'une force adéquate. D'inclinaison en inclinaison, rien n'empêche de faire l'hypothèse d'une trajectoire revenant finalement à son point de départ. La trajectoire en question se déroulant dans l'espace-temps, l'hypothétique mobile se retrouve donc non seulement à son point de départ spatial mais aussi temporel. C'est bien d'un voyage dans le passé dont il s'agit.

Cette démonstration de Gödel sera validée par Einstein. Certes, et Gödel le reconnaît bien volontiers, l'existence de telles courbes fermées n'est pas avérée, elle est seulement possible. Tout dépend en fait de la répartition effective de la matière dans l'univers.

Alors, le temps existe-t-il vraiment ? Revenir dans le passé implique que le passé est présent donc qu'il n'est pas passé. Si le passé est présent, le temps n'existe pas. Dans ce cadre théorique, le temps est tout au plus un phénomène dérivé puisque des configurations matérielles qui l'excluent sont concevables.

On connaît les paradoxes classiques des voyages dans le temps. Par exemple, si un tel voyageur tuait l'un de ses ancêtres, il ne pourrait pas naître et donc le tuer. S'il ne peut pas le tuer, il pourra naître et donc il sera à même d'effectuer ledit voyage et, derechef, de le tuer. Ad libitum. En règle générale, changer le passé revient à modifier le présent dont l'on est censé partir au risque de rendre le départ dans le passé impossible puisqu'on annihile le présent corrélatif.

Dans le cas évoqué par Gödel, le voyageur qui commence son voyage serait en fait indiscernable du voyageur qui l'achève. Deux cas sont envisageables. Ou bien : au début de son périple, il a le souvenir de son futur et vit sa trajectoire dans l'espace-temps comme un déjà vu. Ou bien : la fin du voyage, c'est-à-dire son début, est une mort au moins psychique puisque le souvenir du parcours est aboli, la perte de sa mémoire est aussi celle de son identité.

En tous cas, à l'instant même où le cercle se ferme, rien ne distingue, physiquement ou psychiquement, le voyageur de son double hypothétique et éternel.

« "Est-il sûr que je veuille le faire un nombre infini de fois ?", ce sera pour toi le centre de gravité le plus solide. » (Nietzsche)

*Add. du 12/10/2010:

Notre traduction de cet article, ici.

20:05 | Lien permanent | Commentaires (0)

09/04/2005

Péripatétisme

Dans l'Athènes antique, certaines hétaïres parvinrent, et notamment grâce à Plutarque, à l'immortalité classique.

Clepsydre fut ainsi nommée parce qu'elle accueillait et congédiait ses amants en se référant à l'instrument éponyme. Thargélie, espionne des Perses, se spécialisa quant à elle dans la fréquentation des hommes d'Etat athéniens. Théoris et Archippe se partagèrent les faveurs du vieux Sophocle. Platon fut diverti par Archeanessa. Ce sont Danaé et Léontie qui initièrent Epicure, le philosophe qui accueillait les femmes en son Jardin. Gnathaena demandait mille drachmes à quiconque désirait passer une nuit en compagnie de sa fille, tant celle-ci avait reçu une "bonne éducation".

La célébrissime Phryné avait coutume de déambuler totalement voilée. Mais, un jour, lors de la fête d'Eleusis et des Poseidonia, cachée à la vue de tous, elle déploya sa chevelure et alla se baigner dans la mer. C'est elle qui fut le modèle de l'Aphrodite de Praxitèle. Il semble que, de même, Apelle s'en inspira pour son Aphrodite Anadyomène. Ses amours enrichirent tant Phryné qu'elle offrit aux Thébains de reconstruire les murs de leur cité à la condition que son nom y fut inscrit. Ils refusèrent. Il arriva aussi qu'un certain Euthias, à qui elle avait demandé des honoraires exorbitants, se vengea en l'attaquant en justice pour impiété. Mais, l'un des membres du tribunal était un client fidèle et l'orateur Hypéride, qui la défendait, lui vouait un véritable culte. Celui-ci, pourtant fort éloquent, conclut sa plaidoirie en délestant Phryné de sa tunique. Ecce mulier. Ainsi, à la différence de Socrate, fut-elle unanimement acquittée.

Selon Athénée, Laïs de Corinthe « paraît avoir surpassé en beauté toute les femmes qu'on ait jamais pu voir. » Tous les peintres et sculpteurs la suppliaient de poser pour eux. Peine perdue. Seul Myron, un vieillard, finit par la convaincre. Fasciné par sa splendide nudité, le sculpteur oublia son art et lui offrit sa fortune contre une nuit d'amour. Elle rit et s'en fut. Le lendemain, Myron rasa sa barbe et coupa ses cheveux, puis revêtit ses plus beaux atours : tunique écarlate, chaînes et anneaux d'or. Il alla trouver Laïs qui, amusée, lui déclara : « Mon pauvre ami, tu me demandes ce que j'ai refusé à ton père pas plus tard qu'hier. » A l'instar de Phryné elle finit par acquérir une immense fortune. En effet, tel Aristippe, nombreux sont ceux qui lui versaient des honoraires mirobolants au point de scandaliser leurs amis, sans doute moins aisés. Elle frustra le modeste Démosthène en lui demandant mille drachmes pour ses faveurs tout en se donnant gratuitement à Diogène le cynique. Généreusement, elle finança temples et constructions publiques au point de se retrouver aussi pauvre qu'à ses débuts. Néanmoins, à sa mort, on la gratifia d'un tombeau splendide.

00:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

07/04/2005

Théâtre catatonique

Foucault, Theatrum Philosophicum (Critique n° 282) :

« L’intelligence ne répond pas à la bêtise : elle est la bêtise déjà vaincue, l’art catégoriel d’éviter l’erreur. Le savant est intelligent. Mais c’est la pensée qui fait face à la bêtise, et c’est le philosophe qui la regarde. Longtemps, ils sont en tête à tête, son regard plongé dans ce crâne sans chandelle. C’est sa tête de mort à lui, sa tentation, son désir peut-être, son théâtre catatonique. A la limite, penser serait contempler bien fort, de bien près, et presque jusqu’à s’y perdre, la bêtise ; et la lassitude, l’immobilité, une grande fatigue, un certain mutisme buté, l’inertie forme l’autre face de la pensée - ou plutôt son accompagnement, l’exercice quotidien et ingrat qui la prépare et que soudain elle dissipe. Le philosophe doit avoir assez de mauvaise volonté pour ne pas jouer correctement le jeu de la vérité et de l’erreur : ce mauvais vouloir, qui s’effectue dans le paradoxe, lui permet d’échapper aux catégories. Mais il doit être en outre d’assez "mauvaise humeur" pour demeurer en face de la bêtise, pour la contempler sans geste, jusqu’à la stupéfaction, pour bien s’en approcher et la mimer, pour la laisser lentement monter en soi (c’est peut-être cela qui se traduit poliment : être absorbé dans ses pensées), et attendre, au terme jamais fixé de cette préparation soigneuse, le choc de la différence : la catatonie joue le théâtre de la pensée, une fois que le paradoxe a bouleversé le tableau de la représentation. »

19:20 | Lien permanent | Commentaires (0)

05/04/2005

Dionysos crucifié

Le 3 janvier 1889, sur la piazza Carlo Alberto de Turin, Nietzsche éclate en sanglots et se jette au cou d'un cheval battu. Son ami Overbeck le rejoint rapidement et le trouve égaré, surexcité et visiblement aliéné. Avant de rentrer définitivement chez sa mère où sa soeur, revenue des "phalanstères" paraguayens, les rejoindra, Nietzsche traverse plusieurs cliniques psychatriques. Ecce homo :

Dr Baumann, clinique de Turin :

"Forte constitution, aucune déformation physique ou maladie constitutionnelle. Dons intellectuels extraordinaires, excellente éducation, succès remarquables dans ses études. Nature rêveuse. Extravagant en ce qui concerne le régime alimentaire et la religion. Les premiers symptômes de la maladie remontent peut-être assez loin, mais n'existent en toute certitude que depuis le 3 janvier 1889. Avant cette date a souffert durant des mois de violents maux de tête accompagnés de vomissements. De 1873 à 1877, déjà, fréquentes interruptions dans son professorat à cause de violents mots de tête. Situation pécuniaire très modeste. Le désordre mental actuel est le premier de la vie du malade. Causes provoquant ces désordres : plaisir ou déplaisir excessif. Symptômes de la maladie actuelle : mégalomanie, faiblesse intellectuelle, diminuation de la mémoire et de l'activité cérébrale. Selles régulières. Urine fortement sédimenteuse. Le patient est habituellement agité, mange beaucoup, réclame continuellement à manger, n'est cependant pas capable de fournir un effort et de pourvoir à ses besoins ; prétend être un homme illustre, ne cesse de réclamer des femmes. Diagnostic : faiblesse du cerveau."

Pr Wille, clinique de Bâle :

"Le malade arrive à la clinique accompagné de M. le Professeur Overbeck et de M. Miescher. Se laisse conduire sans résistance dans sa section ; en chemin, il regrette que le temps soit aussi mauvais et dit : "Mes braves gens, je vais vous faire demain le temps le plus splendide." Il prend avec grand appétit son petit déjeuner. Le malade va également volontiers au bain ; il est d'ailleurs en toute occasion affable et obéissant.

Status praesens. Homme de bonne mine, bien proportionné, d'une musculature et d'une ossature assez forte ; thorax profond. Rien d'anormal à la percussion des poumons ni à l'auscultation.

Sonorité obtenue à la percussion, à l'endroit du coeur, normale ; bruits du coeur faible, nets. 70 pulsations régulières. Asymétrie des pupilles, la droite plus grande que la gauche et réagissant très paresseusement. Strabisme convergent. Myopie prononcée. Langue très chargée ; ni déviation, ni tremblement. Innervation faciale peu troublée ; pli nasolabial un peu moins marqué à droite. Réflexes patellaires accentués, réflexes de la plante du pied normaux. Urine claire, ne contenant ni sucre ni albumine.

Le malade se laisse examiner de bon gré, ne cesse de parler pendant l'examen. Aucune véritable conscience de sa maladie, ressent une sensation d'euphorie. Déclare qu'il est malade depuis huit jours et qu'il a fréquemment souffert de violents maux de tête. Dit avoir été sujet à quelques accès pendant lesquels il ressentait une impression extraordinaire de bien-être et de bonne humeur ; il aurait aimé alors à serrer dans les bras et à embrasser tous les gens dans la rue et à grimper jusqu'en haut des maisons. Il est difficile de fixer l'attention du malade, il ne répond que partiellement, incomplètement ou pas du tout aux questions qu'on lui pose et sans interrompre ses discours embrouillés. Du point de vue sensoriel assez fortement amoindri.

Le malade reste toute la journée au lit. Mange de fort bon appétit ; il est très reconnaissant pour tout ce qu'on lui donne. Dans l'après-midi, la malade parle continuellement à tort et à travers, chante et crie souvent très haut. Sa conversation, très décousue, n'est qu'un mélange de souvenir d'autrefois ; une idée chasse l'autre sans aucun rapport logique. Prétend qu'il s'est infecté spécifiquement deux fois.

11 janvier 1889. Le malade n'a pas dormi de toute la nuit, ne cessant de parler, s'est aussi levé plusieurs fois pour se rincer la bouche, se laver etc. Se trouve le matin dans un état de torpeur assez prononcé, prend avec un grand appétit son petit déjeuner. Reste couché jusqu'à midi. Passe l'après-midi dehors dans une continuelle agitation sensitivo-motrice ; jette son chapeau par terre, se couche parfois lui-même sur le sol. Parle de façon confuse, se reproche parfois d'avoir précipité différentes personnes dans le malheur.

12 janvier. Après absorption de sulfonal a dormi environ quatre à cinq heures avec de nombreuses interruptions. Sulfonal 2,0. Plus calme au début de la matinée. Interrogé sur son état de santé répond "qu'il se sent si extraordinairement bien qu'il ne peut l'exprimer qu'en musique et encore..."

13 janvier. Nuit meilleure, a dormi pendant six à sept heures. Montre un énorme appétit, réclame sans cesse de la nourriture. Dans l'après-midi se promène dans le jardin, chantant et criant. Enlève parfois veston et gilet et se couche par terre. Au retour de sa promenade le malade reste dans sa chambre.

14 janvier. A dormi quatre à cinq heures ; le reste du temps n'a fait que parler et chanter. A reçu aujourd'hui la visite de sa mère.

"Déclaration de la mère". Père mort à trente-cinq ans et demi d'un ramollissement du cerveau à la suite d'une chute dans un escalier.

La mère donne l'impression d'une femme bornée. Le malade a d'abord étudié la théologie, puis la philologie et enfin la philosophie à Bâle ; il a été en rapports excessivement étroits avec Wagner et sa musique. Ses grands-parents sont morts très âgés.

Une soeur du malade vit au Paraguay et est en bonne santé. Un frère de sa mère est mort dans une clinique pour les maladies nerveuses. Les soeurs de son père étaient hystériques et quelque peu excentriques. Grossesse et accouchement très normaux.

Dans son enfance, le malade était plutôt calme et suivait facilement les classes à l'école. Appelé à l'âge de vingt-quatre ans comme professeur de philosophie à Bâle où il enseigna pendant neuf ans. Déjà, pendant cette période à notre université, souffrait de beaucoup de maux de tête et d'yeux qui l'obligèrent, à la fin, à quitter le professorat pour se reposer. Dans ses lettres à sa mère le malade écrivait déjà d'une manière exubérante, éprouvait en dernier temps une sensation d'euphorie profonde et de bonne humeur, parlait de Turin, où il séjourna trois mois, comme de la plus belle et de la plus admirable des villes ; de plus il écrivait qu'il n'avait jamais autant produit que depuis qu'il habitait Turin. Ces lettres datent des mois de novembre et de décembre 1888.

La visite de sa mère réjouit visiblement le malade ; à son entrée, il va à sa rencontre, l'embrasse tendrement et s'exclame : "Oh ! ma chère et bonne mère, que je suis heureux de te voir."

Il s'entretient un bon moment avec elle des affaires de la famille et cela d'une manière très sensée, puis il s'écrie tout à coup : "Vois en moi le tyran de Turin !" Après cette exclamation il recommence à divaguer, de sorte qu'il faut interrompre la visite."

06:45 | Lien permanent | Commentaires (0)

04/04/2005

De la crise surmoïque

« Il avait finalement découvert qu'il ne possédait aucun talent, seulement de l'intelligence, celle-ci, d'ailleurs, moins aquiléenne qu'aculéiforme.

Ce qu'il condamnait chez lui le plus violemment étaient les antagonismes de son être qui, il le savait bien, le faisaient non seulement souffrir lui-même, mais aussi tous ses proches. A la fois sans cœur et sentimental, doté d'un esprit léger et d'un caractère lourd, susceptible et brutal, insupportable en société et ne pouvant se passer de la compagnie d'autrui... tout au moins par moments.

Un sujet avec de telles dispositions ne pouvait prouver son droit à l'existence que par une création exceptionnelle, et si le chef-d'œuvre qui lui était ainsi imposé ne voyait pas bientôt, très bientôt le jour, son devoir en tant qu'homme d'honneur était de se tirer une balle dans la tête... »

(Arthur Schnitzler)

☆

Le surmoi est une loi sans dialectique qui se manifeste comme impératif catégorique. L'agressivité contre soi qu'il implique n'a pas de limites. Sa fonction, finalement, est de haine, reproche au Dieu absent d'avoir si mal fait les choses. Comme le dit Lacan, c'est la “Loi en tant qu'incomprise”.

08:45 | Lien permanent | Commentaires (0)

02/04/2005

Jet

C’est dans le mouvement qu’il faut chercher le temps. Le mouvement ne s’inscrit pas dans le temps, c’est du mouvement même qu’émerge le temps. La dissipation énergétique, le temps, libère discontinument le photon qui éclaire la relation sujet-objet.

L’espace infère le temps qui émerge par la fluctuation de l’énergie. La masse est en ce sens une énergie figée, potentiellement à-venir, amassée. Cette concentration est espace, possibilité de configuration.

Le temps est la tension entre l’espace configurationnel et l’énergie, une différence potentielle de potentiel énergétique. Le temps se situe entre deux états énergétiques. Il est immanent à l’énergie : la somme des temps est discontinue, parsemée d’états énergétiques atemporels.

L’émission du photon, onde-corpuscule, s’avère être l’apparition de l’espace temporalisé, énergie matérialisante, matérialisation de l’énergie. Le photon est le chiffre d’un monde où les configurations énergétiques, structures matérielles, codent un espace au sein duquel des laps émergent par la scission de l’énergie même, qui ouvre un entre-deux, matrice de l’espace, fécondé par l’énergie, enfantant le temps.

11:15 | Lien permanent | Commentaires (0)